建築サポートで家づくりをされる方へ【注文住宅の発注者の法的責任・役割】

注文住宅請負工事契約・分離発注に関する詳細説明書(販売住宅ではありません) | 注文住宅・見積なら 建築サポート!全国対応!

注文住宅は施主が最高責任者──信頼関係が理想の家を実現する

注文住宅は「自分の理想の家を一から作る」夢のプロジェクトです。しかし、単に希望を伝えれば叶うわけではありません。成功の鍵は、施主が最高責任者として意思決定を行うことと、工務店との信頼関係にあります。

1. 施主は法的にも最高責任者

注文住宅では、施主は建物の完成形や仕様を決定する最終意思決定者です。これは法律にも裏付けられています。

-

請負契約(民法632条)

建物の工事を請け負う工務店や設計者に対して、施主は報酬を支払う義務を負う「注文者」として契約を結びます。この契約上、施主は設計や施工の変更指示を出す権利があります。 -

仕様決定の権利

間取り、デザイン、設備など、建物のほとんどの仕様は施主の意思が優先されます。工務店や建築士は、施主の希望を法令や安全基準に沿って実現する責任を負います。

つまり、注文住宅は施主の意思が建物の中心になる家づくりです。

2. 工務店との信頼関係が不可欠

とはいえ、施主の意思だけで家は完成しません。施工や設計には専門的な知識と技術が必要であり、ここで工務店との信頼関係が重要になります。

-

共同作業としての家づくり

理想の家を作るには、施主の希望と工務店の技術力の両方が必要です。施主が指示した内容を正確に施工するのは工務店の役割です。 -

透明なコミュニケーション

予算、スケジュール、材料選定などをオープンに共有し、双方が納得した上で進めることがトラブル防止につながります。 -

協働で品質を最大化

意見交換やアドバイスを受け入れることで、施主の希望と法令・技術的制約のバランスをとった住宅が完成します。

3. 成功のポイント

-

契約で責任と権限を明確化する

図面や仕様書により、施主と工務店の役割をはっきりさせることが大切です。 -

信頼関係を構築する

工務店に一方的に指示するだけでなく、意見交換や相談を重ねることが、理想の家づくりにつながります。 -

施主の意思を中心に進める

最終的な意思決定は施主が行うことで、住宅の完成形に満足できます。

まとめ

注文住宅は、法律上も実務上も施主が最高責任者です。しかし、施主の意思だけで理想の家は完成しません。

信頼できる工務店との協働により、施主の希望を安全かつ正確に実現することが可能になります。

夢のマイホームは、施主と工務店の信頼関係があって初めて形になるのです。

💡 施主は「船長」、工務店は「航海士」。船長だけでも航海士だけでも船は目的地に着きません。両者が協力することで、理想の家づくりが実現します。

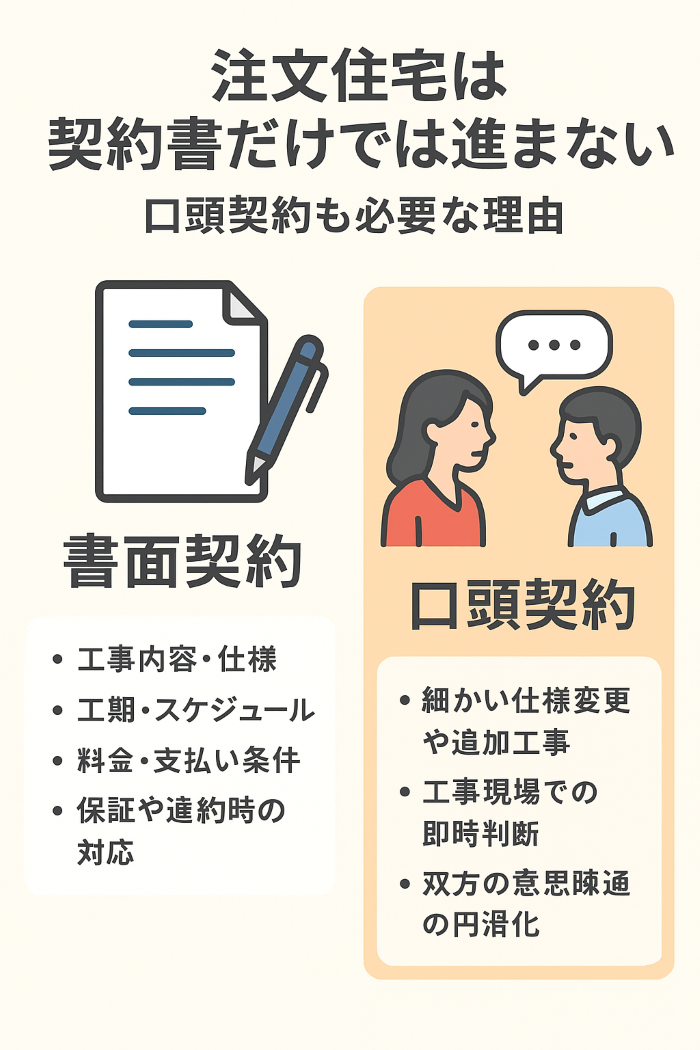

注文住宅は契約書だけでは進まない──口頭契約も必要な理由

注文住宅は10か月以上かかる大きなプロジェクトです。そのため、建築契約においては書面で契約を結ぶことが基本ですが、全ての取り決めを契約書に記載することは現実的に不可能です。そこで重要になるのが、口頭での合意や打ち合わせです。

1. 書面契約が基本である理由

注文住宅の工事は多くの工程に分かれて進行します。民法上の請負契約に基づき、契約書は施主と工務店の権利義務を明確にするために不可欠です。

-

契約書には必ず記載すること

-

工事内容・仕様

-

工期・スケジュール

-

料金・支払い条件

-

保証や違約時の対応

-

契約書があることで、後からトラブルになった場合でも、施主と工務店双方が安心して家づくりを進めることができます。

2. それでも全てを書面にすることは不可能

注文住宅の工事は、設計や材料選定、施工の段階で細かい判断が何百件も発生します。例えば:

-

内装の壁紙や床材の微調整

-

設備の追加・変更

-

天候や施工上の理由によるスケジュール変更

これらを全て契約書に記載することは現実的に不可能です。契約書だけに頼ると、進行中の細かい調整ができず、工事が停滞することもあります。

3. 口頭契約や打ち合わせの重要性

そのため、注文住宅では口頭での確認・合意も必要です。口頭契約は、施主と工務店の間で日常的に行われる打ち合わせや指示のことを指します。

-

口頭契約の役割

-

細かい仕様変更や追加工事の合意

-

工事現場での即時判断

-

双方の意思疎通の円滑化

-

口頭での合意を記録するために、打ち合わせ内容をメールやチャットで共有したり、現場で議事録を作るとトラブル防止になります。

4. 書面契約と口頭契約のバランス

-

書面契約:法律上の権利義務を明確化し、工事全体の基盤を固める

-

口頭契約:現場での柔軟な調整を可能にし、理想の家づくりを実現する

このバランスが取れている住宅づくりは、施主の希望を反映しながらも、工務店とスムーズに進行できます。

5. まとめ

注文住宅は10か月以上かかる長期プロジェクトであり、全ての取り決めを契約書に書き込むことは物理的に不可能です。

-

書面契約で大枠の権利義務を明確にする

-

口頭契約・打ち合わせで現場の柔軟な対応を可能にする

この二つの方法を組み合わせることで、理想の家づくりを安全かつスムーズに進めることができます。

💡 ポイントは「契約書で骨格を固め、口頭で細部を調整すること」です。これが、10か月以上かかる注文住宅を成功させる現実的な方法です。

家づくりで知っておきたい「保証」と「進約」の違い

家づくりを進めるとき、契約や工事に関する言葉がたくさん出てきます。その中でも特に混乱しやすいのが 「保証」 と 「進約」 です。

これらの意味を正しく理解することで、安心して家づくりを進めることができます。

1. 保証とは?

保証とは、住宅や建材、工事に問題があった場合に、補修や修理、場合によっては返金などを行うことを約束する制度です。

住宅でよくある保証の例

-

構造耐力保証

家の骨組みや耐震性に問題があった場合、一定期間内に無償で補修される -

雨漏り保証

屋根や外壁からの雨漏りに対して対応 -

アフターサービス保証

内装のクロスの剥がれや床の傷など、施工後のトラブルに対応

ポイント

保証は「もしものときの安全ネット」です。保証期間や対象は契約書に明記されているので、必ず確認しましょう。

2. 進約とは?

**進約(しんやく)**とは、正式な契約の前に「この条件で工事を進めます」という意思表示をすることです。

言い換えると、仮契約に近い段階の約束です。

進約の例

-

家の設計プランを決め、着工に向けて資材の手配を始める

-

手付金を支払い、工事のスケジュールを確保する

ポイント

進約は「完全な契約」ではありません。条件変更やキャンセルの可能性がある場合もあるため、契約内容をしっかり確認することが大切です。

3. 家づくりでの活用方法

-

保証は、完成後のトラブルに備える安心材料

-

進約は、工事をスムーズに始めるための意思表示

建築サポートでは、**「ムダゼロマイホーム実現計画」**を通して、保証内容も明確にし、進約の段階から施主様に安心して進めていただける体制を整えています。

まとめ

-

保証:家や工事に不具合があった場合に補償される約束

-

進約:正式契約前に工事を進める意思表示や仮契約

家づくりでは、言葉の意味を正しく理解することが大切です。

進約や保証を上手に活用して、安心で無駄のない家づくりを進めましょう。

💡 建築サポートのポイント

-

保証内容は契約書で明確化

-

進約の段階でも相談や確認が可能

-

誰もが安心して家づくりを進められる仕組み

【注文住宅の発注者(施主)の法的責任・役割】

1. 契約上の責任(民法・請負契約)

-

施主は工務店と「請負契約」を結ぶ立場。

-

契約内容(工期、仕様、代金、支払条件)を理解・承諾する義務がある。

-

契約に基づき、工事代金を支払う責任を負う。

2. 設計・仕様に関する責任

-

自ら希望した仕様や設計変更については、施主が責任を負う。

-

工事中に度重なる仕様変更を行った場合は、追加費用や工期延長の責任が発生する。

3. 引渡しの受領義務

-

工事完成後、契約通りに仕上がっている場合は、建物を受け取る法的義務がある。

-

もし瑕疵(欠陥)がある場合は、受け取りを拒否するか、修補・損害賠償を請求できる。

4. 瑕疵担保・保証に関する権利と協力義務

-

工務店が引渡し後に重大な瑕疵を残した場合、施主は修補請求や損害賠償請求ができる。

-

ただし、施主は正当な理由なく修補に協力を拒否してはいけない。

5. 建築確認申請・法律順守への協力

-

建築確認申請は工務店や設計者が代行する場合が多いが、最終的な責任者は建築主(施主)。

-

用途地域、建ぺい率・容積率、斜線制限などの規制に適合しなければ建てられないため、施主は違反建築を求めてはならない。

【工務店(受注者)の法的責任・役割】

1. 契約上の責任

-

工務店は「契約内容どおりに建物を完成させ、引き渡す義務」を負う(民法・請負契約)。

-

工期遅延や仕様違反があれば、施主に損害賠償責任を負う場合がある。

2. 品質・安全・法令順守の責任

-

建築基準法や関連規制に適合させる責任。

-

構造、安全性、省エネ基準、防火規制などを守らなければならない。

-

違反建築を行った場合、工務店は行政処分や罰則を受ける。

3. 瑕疵担保責任(契約不適合責任)

-

引渡し後に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、修補義務を負う。

-

新築住宅の場合、「住宅品質確保促進法」により構造耐力上主要な部分・雨水の侵入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負う。

4. 下請業者への監督責任

-

大工や設備業者などの下請けを使う場合、工務店は元請として監督責任を持つ(建設業法)。

-

欠陥や事故があれば、工務店が一次的に責任を負う。

5. アフターメンテナンス

-

契約で定められた保証期間内の修理対応義務。

-

長期保証制度や住宅瑕疵保険への加入も、工務店の責任範囲に含まれる。

【まとめ】

-

施主(発注者)の法的責任

-

契約通りの代金支払い義務

-

設計・仕様変更の責任

-

引渡しの受領義務

-

建築基準法などへの協力義務

-

-

工務店(受注者)の法的責任

-

契約通りに完成・引渡す義務

-

品質確保・法令遵守の責任

-

瑕疵担保責任(10年保証など)

-

下請監督責任とアフターメンテナンス義務

-

注文住宅での発注者と工務店の法的責任・役割とは?

家づくりは人生の大きなプロジェクトです。しかし、施主(発注者)と工務店の責任範囲が不明確だと、後々トラブルになることがあります。

注文住宅では、発注者が全責任を負い、工務店はサポート役に徹するという関係が、法的にも正しい整理です。ここでは、その内容をわかりやすく解説します。

1. 発注者(施主)が負う基本的全責任

注文住宅では、発注者が「最終意思決定者」として責任を持ちます。具体的には以下の通りです。

契約上の責任

-

工務店との請負契約を理解し、遵守する。

-

建築費や支払いスケジュールの管理。

設計・仕様に関する責任

-

間取り、設備、使用材料などの最終決定。

-

仕様変更や追加工事に伴う費用・工期延長の責任。

法令順守の責任

-

建築確認申請の申請者(建築主)としての責任。

-

建築基準法や条例、規制に適合した建物を建てる責任。

引渡し・瑕疵担保に関する責任

-

工事完了後の受領判断。

-

瑕疵(欠陥)がある場合の修補請求や損害賠償の権利行使。

ポイント

発注者は、契約・設計・費用・法令遵守・完成引渡しまで、家づくりのすべての基本責任を負います。

2. 工務店の役割:サポートに徹する

工務店は施主の意思決定に基づき、施工や技術的な助言・管理を行う専門家です。法的には次のように整理できます。

専門知識による助言

-

法令遵守や耐震・省エネ基準に関するアドバイス。

-

発注者の設計・仕様決定を技術面・法令面からサポート。

施工・品質管理の補助

-

発注者の意思決定に基づく施工。

-

下請業者の管理も、施主の判断に従って行う。

瑕疵・保証に関する責任

-

発注者の意思に沿った施工において注意義務を負う。

-

瑕疵が発生した場合は修補対応するが、最終的な建築主責任は施主に帰属。

ポイント

工務店は「施工と助言の専門家」として、施主をサポートする立場です。

まとめ

-

発注者(施主)

家づくりの意思決定・契約・費用・法令遵守・完成までのすべての責任を負う。 -

工務店

施工・技術助言・品質管理の専門家としてサポートに徹する。

この関係を明確にすることで、施主は自分の意思で安心して家づくりを進めることができ、工務店の専門力も最大限活かせます。

家づくりで後悔しないためには、責任と役割を明確にし、契約書に反映させることが重要です。

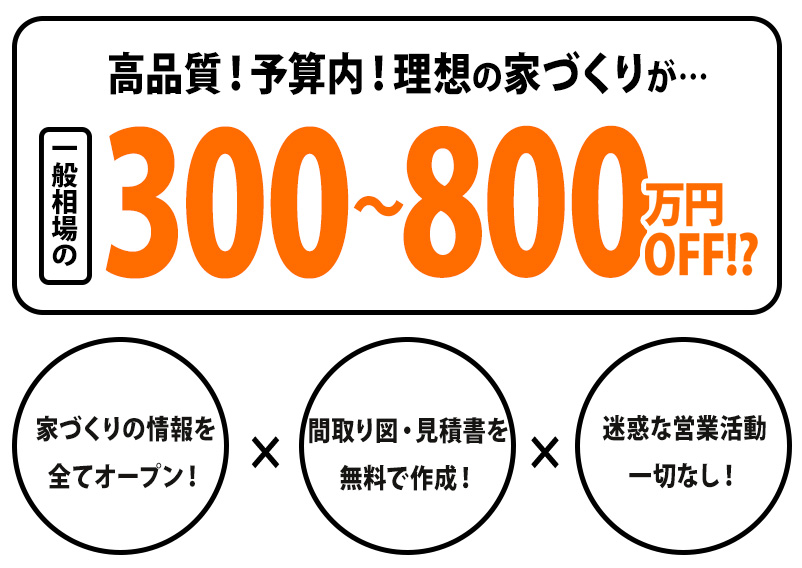

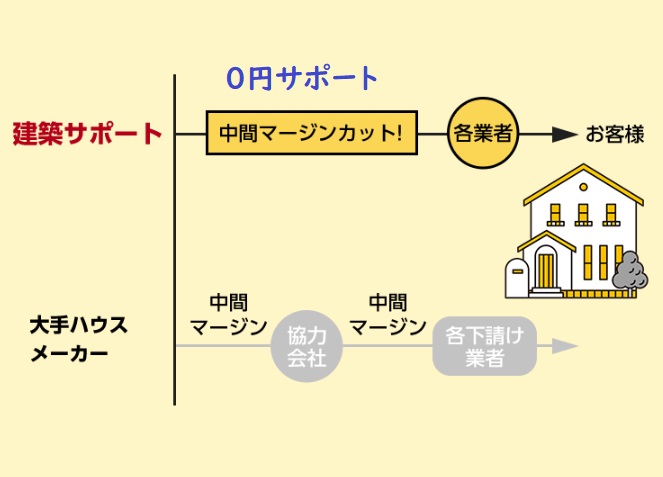

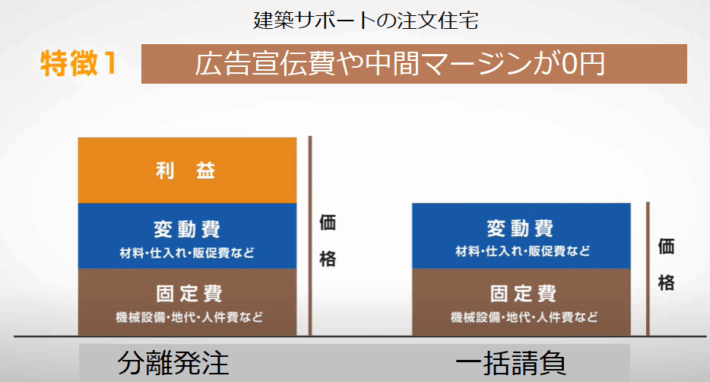

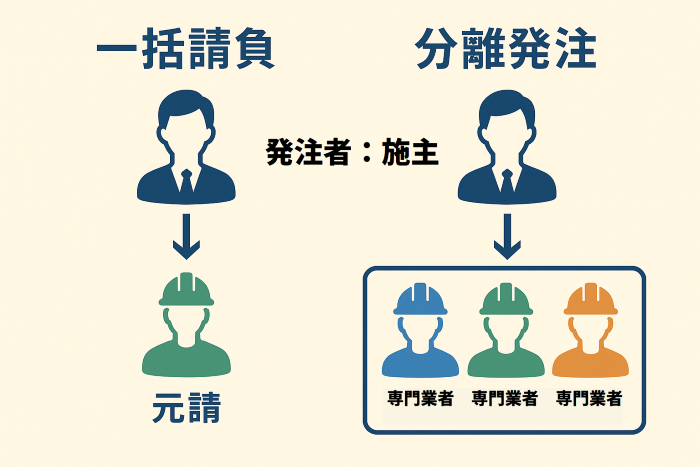

注文住宅の発注方法で変わる費用の違い:一括請負と分離発注

家づくりを始めるとき、まず悩むのが発注方法です。

注文住宅では大きく分けて次の2つがあります。

-

一括請負:設計から施工までを工務店・建築会社にまとめて依頼

-

分離発注:設計者や施工会社、設備業者などに個別に発注

どちらが安くなるかはケースバイケースですが、それぞれの特徴や費用への影響を理解することで、賢く選べます。

1. 一括請負の特徴と費用感

特徴

-

設計から施工まで、すべて1社に任せられる

-

契約や調整がシンプルで、責任の所在が明確

-

工務店や下請けが全体を管理するため、施工中の手間が少ない

費用面

-

メリット:工期短縮によるコスト削減の可能性

-

デメリット:工務店の利益(マージン)が上乗せされることが多く、材料や施工費はやや高めになることも

-

向く人:施主の知識や時間が限られ、安心・安全を重視したい人

2. 分離発注の特徴と費用感

特徴

-

設計者、施工会社、設備業者などを個別に契約

-

発注者自身が全体の管理・調整を行う必要がある

-

契約や調整の手間は増えるが、自由度は高い

費用面

-

メリット:中間マージンをカットでき、材料費や施工費を最適化できる

-

デメリット:調整や管理の手間が増え、失敗すると逆にコストが増えるリスク

-

向く人:建築知識や経験があり、費用を最大限抑えたい人

3. 結論:どちらが安いかはケースバイケース

-

安心・簡単重視 → 一括請負

-

費用削減重視・自主管理可能 → 分離発注

ポイントは、単純にどちらが安いかではなく、施主の知識・経験・工事内容・信頼できる業者などを総合的に判断することです。

4. 賢く選ぶためのチェックポイント

-

発注者自身の建築知識や経験は十分か

-

施工会社や設計者の信頼度は高いか

-

家の規模や設計の複雑さに合った発注方法か

-

費用だけでなく、工期や安心感も考慮できているか

💡 まとめ

一括請負と分離発注には、それぞれメリット・デメリットがあります。

費用だけでなく、安心・安全・自由度・手間を考えた上で、あなたに合った発注方法を選ぶことが、後悔のない家づくりの第一歩です。

注文住宅の発注方法と建築サポートの報酬目安

注文住宅を建てる際、発注方法によって費用や手間が変わります。

さらに、建築サポートを利用する場合、その報酬の目安も知っておくと安心です。

1. 一括請負と分離発注の違い

一括請負

-

設計から施工まで、すべてを工務店にまとめて依頼

-

契約や調整が簡単で、責任の所在が明確

-

費用面では、工務店の利益(マージン)が上乗せされることが多い

分離発注

-

設計者や施工会社、設備業者などに個別に発注

-

自分で調整や管理を行う必要がある

-

中間マージンをカットできる可能性がある一方、管理に失敗するとコスト増のリスクも

結論

どちらが安いかはケースバイケースです。施主の知識・経験、工事の規模・内容、工務店や設計者の信頼度によって最適な方法は変わります。

2. 建築サポートの報酬目安

建築サポートは、施主が安心して家づくりを進められるよう、契約・設計・施工・費用管理のサポートを行います。

-

一括請負でも分離発注でも、建築サポートの報酬は建築費の15%~35%が目安です。

-

報酬の幅は、サポートの内容や期間、工事規模によって変動します。

参考例

| サポート内容 | 報酬目安 |

|---|---|

| 基本サポート(短期アドバイス) | 建築費の15% |

| フルサポート(企画~完成まで) | 建築費の30%~35% |

建築サポートを活用することで、費用や工期の管理、施工トラブルの回避が可能になります。

3. サポート活用のメリット

-

契約や仕様変更など、施主が負う責任を補助してもらえる

-

一括請負でも分離発注でも、費用・手間・安心感を最適化できる

-

建築知識がなくても、自分の希望通りの家づくりが可能になる

4. まとめ

-

発注方法の選択:一括請負か分離発注かは、費用・手間・知識に応じて判断

-

建築サポート報酬:建築費の15%~35%が目安

-

サポートのメリット:費用・工期・安全性を補助し、安心して家づくりを進められる

家づくりは大きな投資だからこそ、発注方法とサポート体制を理解して賢く選ぶことが重要です。

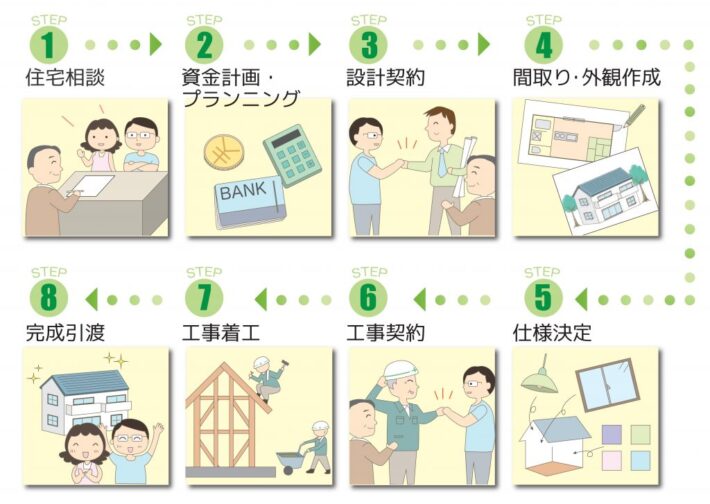

注文住宅は話し合いと合意の繰り返しで進む、時間をかけた家づくり

注文住宅は、施主(発注者)と工務店・設計者の対話と合意を繰り返しながら進めるプロセスです。

家づくりは、打ち合わせ・設計・契約・施工・完成・アフターまでを経て進むため、場合によっては1年~2年かかるケースもあります。

1. 打ち合わせ・ヒアリング(数週間~数か月)

-

家族構成やライフスタイル、希望のデザインや性能を整理

-

予算や工期の希望を工務店・設計者に伝える

-

ここでの話し合いが家づくり全体の方向性を決めます

ポイント:施主と工務店の認識を合わせる大切なステップです。

2. 設計・プランニング(数か月)

-

希望を具体的な間取りや仕様に落とし込む

-

設計図やパースを確認しながら修正・調整を繰り返す

-

合意形成に時間をかけるほど、完成後の満足度が高まります

3. 契約(打ち合わせ後~数週間)

-

設計プランと見積もりに基づき、請負契約を締結

-

契約内容には工期、費用、仕様、支払方法が明記される

-

必要に応じて追加工事や変更も合意の上で実施

4. 工事(施工)(数か月~1年)

-

着工後も定期的な打ち合わせで進捗や仕様を確認

-

工事中の変更も、施主と工務店の合意に基づく

-

規模の大きな住宅や複雑な設計では、施工期間が長くなることもあります

5. 完成・引渡し(施工終了後)

-

工事完了後、施主が仕上がりを確認

-

契約仕様に問題がなければ引渡し

-

瑕疵や気になる点は、修補のため工務店と合意して対応

6. アフターサポート(引渡し後~)

-

定期点検や保証対応で施主と工務店が協力

-

不具合や改善要望も、話し合いで調整

-

長く安心して暮らせる家づくりの最後のステップです

まとめ

注文住宅は、話し合いと合意を繰り返すことで進む家づくりです。

場合によっては、打ち合わせ・設計・契約・施工・完成・アフターまで1年~2年かかることもあります。

-

打ち合わせで希望を明確化

-

設計で具体的なプランに落とし込み

-

契約・施工・完成・アフターまで、施主と工務店の信頼関係がカギ

家づくりは時間をかけるほど満足度が高くなります。

施主と工務店の対話・合意・信頼関係が、納得の家をつくるポイントです。

注文住宅を建てるときに大切な「情報提供の義務」について

注文住宅を建てる際には、建設業者と施主(お客様)との間で工事請負契約書を取り交わします。

その中には「建設業者は、工事を円滑に進めるために施主に必要な情報の提供を求めることができ、施主はそれに応じる義務がある」という条項が記載されています。

施主に求められる「情報提供」とは?

建設業者が工事を正しく進めるためには、以下のような情報が必要になります。

-

建物の仕様や希望する間取り

-

設備・建材の選定(例:キッチン、ユニットバス、外壁材など)

-

外構や塀、駐車場など敷地利用に関する方針

-

資金計画や予算の最終決定

-

保証やアフターメンテナンスの範囲についての承認

これらはすべて、建設業者が施工図面の確定、資材発注、業者手配を行うために必要な情報です。

情報提供が遅れるとどうなる?

施主からの情報提供が遅れたり、判断が保留されたりすると、次のような問題が起こります。

-

図面が確定できず、工事着工が遅れる

-

資材の発注ができず、工期が延びる

-

業者の手配に支障が出る

-

結果として、完成時期が遅れ、施主自身の生活計画に影響が出る

つまり、施主の判断や承認の遅れが工事全体の遅延につながるのです。

建設業者と施主は「二人三脚」

注文住宅の工事は、建設業者がすべてを独断で進めるものではありません。施主と建設業者が互いに必要な情報を出し合い、協力しながら進めることで、初めて安心できる家づくりが実現します。

工事契約書に記載されている「施主は建設業者に必要な情報を提供しなければならない」という条項は、そのためのルールなのです。

✅ まとめ

-

建設業者は、工事を進めるために施主に情報提供を求める権利がある

-

施主は、その求めに応じて必要な情報を提供する義務がある

-

遅れや判断保留は工事着工や完成時期に影響する

-

家づくりは施主と建設業者が二人三脚で進めるもの

👉 当社(有限会社建築サポート)は、施主様がスムーズに情報提供できるように、分かりやすい説明ときめ細やかなサポートを心がけています。

「どう伝えたら良いか分からない」という場合でも、安心してご相談ください。

工事契約書に基づく「情報公開」の考え方

注文住宅の工事では、建設業者と施主(お客様)の間で工事請負契約書を取り交わします。

その中には、建設業者が工事を円滑に進めるために施主に情報提供を求めること、そして施主はそれに応じる義務があることが記されています。

「完全な透明性」は必ずしも最善ではない

家づくりに関わる情報は膨大であり、すべてを完全に公開しようとすると次のような問題が起こります。

-

膨大な資料の整理や説明に不要な時間と労力がかかる

-

情報量が多すぎて、かえって混乱や誤解が生まれる

-

公開作業の増加が余計なコストにつながる

つまり、「完全な透明性=すべての情報公開」は、施主にも建設業者にも負担を強いる場合があるのです。

契約書に基づいた「適切な情報公開」

工事請負契約書には、以下のような基本原則が示されています。

-

建設業者は、工事を進める上で必要な情報を施主に求めることができる

-

施主は、その求めに応じて必要な情報を提供する義務を負う

-

双方は、打ち合わせと合意を通じて適切な情報を共有すること

これにより、**「必要な情報を、必要な範囲で、分かりやすく公開する」**という合理的なルールが成立しています。

信頼を築く「情報公開のバランス」

私たち有限会社建築サポートは、契約書のルールを踏まえながら、以下の方針で情報公開を行っています。

-

工事の進行や費用に直結する重要事項は必ず公開

-

専門的な内容は、施主が理解できる形に整理して共有

-

不要な情報や過剰な公開は避け、労力とコストを削減

こうしたバランスの取れた情報公開こそが、施主と建設業者の信頼関係を強め、無駄のない家づくりにつながると考えています。

✅ まとめ

-

工事請負契約書には、施主の情報提供義務と業者の説明責任が明記されている

-

完全な透明性は負担やコスト増につながる

-

必要な情報を、打ち合わせと合意に基づいて公開することが大切

-

適切な情報公開のバランスが、信頼ある家づくりを実現する

👉 建築サポートは、契約に基づく適切な情報公開を徹底し、

施主様が安心して家づくりを進められるようにサポートしています。

« 半額住宅の相談会・説明会のご案内:デザイン住宅や輸入住宅が半額で実現 | 集客に悩むあなたへ 美容室・小さな店舗向け|売上アップマーケティング戦略 »

予算不足の方はコチラ▼▼

妥協なき家づくりを目指し

大奮闘中のあなたへ送る?

無料メルマガ

【家づくり成功の秘訣】

注文住宅を建てたい方に

間取りと適正見積を提供

最高品質の家を

安く建てたい方へ

人気の記事

積水ハウス・一条工務店・セキスイハイム・ミサワホームを比較して分かったこと 62件のビュー

積水ハウス・一条工務店・セキスイハイム・ミサワホームを比較して分かったこと 62件のビュー 大手ハウスメーカー・有名工務店が 絶対に公開したくないことを、すべてオープン! 19件のビュー

大手ハウスメーカー・有名工務店が 絶対に公開したくないことを、すべてオープン! 19件のビュー 大手ハウメーカーや有名工務店の家と同じような家が半額になる仕組み 16件のビュー

大手ハウメーカーや有名工務店の家と同じような家が半額になる仕組み 16件のビュー 【建築会社・工務店経営者限定】 営業しなくても選ばれ 忙しくなっても利益が残る 12件のビュー

【建築会社・工務店経営者限定】 営業しなくても選ばれ 忙しくなっても利益が残る 12件のビュー 建築サポートとは 家を売らない住宅相談窓口ホームページが生まれた理由 11件のビュー

建築サポートとは 家を売らない住宅相談窓口ホームページが生まれた理由 11件のビュー それでも大手ハウスメーカー・一条工務店・積水ハウス等で建てたい人へ 7件のビュー

それでも大手ハウスメーカー・一条工務店・積水ハウス等で建てたい人へ 7件のビュー 半額住宅・正直建築・ムダゼロ建築 透明性100%の家づくりどのような家づくり? 6件のビュー

半額住宅・正直建築・ムダゼロ建築 透明性100%の家づくりどのような家づくり? 6件のビュー