注文住宅請負工事契約・分離発注に関する詳細説明書(販売住宅ではありません)

建築サポート住宅建築工事請負契約一部分離発注に関する詳細説明書

本説明書は、住宅建築工事請負契約に基づく工事の実施にあたり、施主様と請負者である建築サポート(以下、請負者)が合意した事項を確認し、契約内容に基づく具体的な責任と義務、権利を明確にすることを目的としています。本説明書は契約書と一体で取り扱われ、契約の有効性を補完する役割を担います。両者の信頼関係、公平で対等な関係でのサポート、設計施工の建築工事を構築し、建築工事の施工進行が円滑に行われるために不可欠な内容です。

注文住宅における施主の立場・権利・義務

立場

施主とは、住宅の建築を依頼し、工事代金を支払う発注者のことです。家づくりの意思決定の主体であり、建築工事の最終的な発注者です。

権利

-

設計図・仕様の決定権

家のデザインや仕様を決定する権利があります。変更や修正の申し入れも施主の権利です。 -

工事の適正履行請求権

契約内容通りに工事が行われるよう請負者に対して適正な履行を求める権利があります。 -

検査・引き渡しの確認権

工事完了時に建物を検査し、問題があれば是正を求める権利があります。 -

瑕疵担保責任の請求権

建物に隠れた欠陥(瑕疵)が見つかった場合、一定期間内に修補を請求する権利があります。 -

契約解除権(正当な理由がある場合)

請負者が契約違反や重大な不履行をした場合、契約解除を求める権利があります。

義務

-

契約金の支払い義務

契約で定めた工事代金を期限内に支払う義務があります。 -

工事進行に必要な協力義務

工事を円滑に進めるために、必要な情報提供や立ち合いを行う義務があります。 -

無断の工事妨害禁止

許可なく工事を妨害したり、契約内容と異なる指示を出すことは禁じられています。

請負者(工務店・建築会社)の立場・権利・義務

立場

請負者とは、施主から建築工事を請け負い、設計・施工を担当する事業者です。契約に基づき住宅を完成させる責任があります。

権利

-

工事代金の請求権

契約に基づき工事の進捗に応じて代金を請求する権利があります。 -

設計変更の提案権

工事の安全性や品質確保のため必要な場合、設計変更を提案する権利があります。 -

契約の履行請求権

施主に契約内容の履行、特に支払いを求める権利があります。 -

契約解除権(施主の重大な違反時)

施主が支払い遅延や妨害行為を行った場合、契約解除を申し出る権利があります。

義務

-

契約通りの工事履行義務

契約書で定められた仕様・設計通りに工事を完成させる義務があります。 -

安全管理義務

工事現場の安全確保や労働安全衛生を守る義務があります。 -

瑕疵担保責任

引き渡し後一定期間、工事の隠れた欠陥を無償で修補する義務があります。 -

適切な説明義務

施主に対して工事内容、変更点、追加費用などについて適切に説明する義務があります。 -

法令遵守義務

建築基準法など関連法規を遵守して工事を行う義務があります。

まとめ

| 立場 | 主な権利 | 主な義務 |

|---|---|---|

| 施主 | 設計決定・検査確認・瑕疵修補請求・契約解除権 | 支払い・工事協力・工事妨害禁止 |

| 請負者 | 工事代金請求・設計変更提案・契約履行請求・解除権 | 工事履行・安全管理・瑕疵補修・説明・法令遵守 |

注文住宅の建築では、双方が契約内容をしっかり理解し、お互いの権利と義務を尊重して協力することが、トラブル防止と満足度向上の鍵となります。

施主の立場・権利・義務(詳細)

1. 契約締結権

施主は工事請負契約を結ぶ法的主体です。契約締結により、請負者に対して工事の完成義務を課し、自らは対価支払い義務を負います。

2. 仕様決定権と設計変更申請権

-

施主は住宅の設計仕様を決定します。ただし、設計の専門性が高いため、請負者(または設計者)からの助言を受けながら最終仕様を決定することが一般的です。

-

途中での仕様変更も可能ですが、変更による追加費用や工期延長が発生する場合が多く、請負者との合意が必要です。無断の仕様変更はトラブルの元になります。

3. 支払義務

-

契約に基づき、定められた期日に工事代金や追加費用を支払う義務があります。

-

支払いは契約書に定める分割払い(着工金、中間金、完成引渡し金など)に従うのが通常です。

-

支払い遅延や拒否は契約違反となり、請負者の契約解除事由となり得ます。

4. 監督・検査権

-

施主は工事の進行状況を確認し、不具合や契約違反があれば是正を求めることができます。

-

ただし、建築の専門知識がない施主が直接監督することは限界があり、通常は専門家(建築士や第三者検査機関)に依頼することが望ましいです。

5. 瑕疵担保請求権

-

引き渡し後に隠れた欠陥(瑕疵)が発見された場合、民法・住宅品質確保促進法に基づき一定期間(通常は2年~10年)無償修補を請求できます。

-

ただし、瑕疵の有無や範囲で争いが生じることも多いため、施工記録や契約内容の保存が重要です。

6. 契約解除権(正当な理由がある場合のみ)

-

請負者が契約内容に重大な違反をした場合、やむを得ず契約解除が可能です。

-

ただし、正当な解除事由の有無、解除手続きの適正性が争点となりやすいので注意が必要です。

7. 協力義務

-

工事のスムーズな進行のために必要な協力(必要書類の提出、立ち合い等)を行う義務があります。

-

不合理な妨害や指示変更の繰り返しは請負者の義務履行を困難にし、契約トラブルの原因となります。

請負者の立場・権利・義務(詳細)

1. 契約履行義務

-

請負者は契約に定められた設計図書・仕様書に基づき、住宅を完成させ引き渡す義務を負います。

-

工事の品質確保は請負者の最重要義務であり、建築基準法その他関連法規を遵守して施工しなければなりません。

2. 安全管理義務

-

工事現場の労働安全衛生管理を行い、第三者への被害防止措置を講じる義務があります。

-

違反時は行政指導や罰則の対象となるため、適切な現場管理は必須です。

3. 瑕疵担保責任

-

引き渡し後に隠れた欠陥が見つかった場合、民法(民法637条以下)に基づき原則として2年間は無償修理義務があります。

-

住宅品質確保促進法に基づく住宅瑕疵担保責任保険の加入も一般的です。

4. 代金請求権

-

契約に基づき着工金、中間金、完成引渡し金などの請求権があります。

-

施主の支払い遅延があれば契約解除や工事停止の正当事由となり得ます。

5. 設計変更提案義務

-

工事中に安全上や品質維持のため必要な設計変更があれば速やかに施主に説明し、承認を得る義務があります。

-

変更による追加費用の発生も明示し、合意を得ることが重要です。

6. 説明義務

-

工事内容、進捗状況、変更点、費用見積もりなどを適時施主に説明し、情報を開示する義務があります。

-

不明瞭なまま進めるとトラブルに発展しやすいです。

7. 法令遵守義務

-

建築基準法、労働安全衛生法、消防法、都市計画法など関連法令を遵守する義務があります。

-

違反時は行政指導、罰則、工事差し止めのリスクがあります。

8. 下請業者管理義務

-

元請け請負者は下請業者の工事品質と安全管理を監督する責任があります。

-

不適切な下請け管理は契約不履行や瑕疵の原因となり、元請けが全責任を負う場合が多いです。

注文住宅契約の重要ポイント

-

契約書の明確化

仕様、工期、代金、支払い条件、設計変更の取り扱い、瑕疵担保期間と内容、解除条件などを詳細に規定することがトラブル回避の基本です。 -

変更管理

仕様変更は必ず書面で行い、費用や工期影響を明確にして合意することが重要です。 -

進捗報告とコミュニケーション

定期的な工事進捗報告と密な連絡により、早期問題発見と対応を図ることが双方の利益となります。 -

保険加入の確認

瑕疵担保責任保険や工事保険の加入状況は必ず確認しましょう。 -

専門家活用

専門的判断が必要な場面では、建築士や第三者検査機関、弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。

施主と分離発注時の権利・義務

1. 分離発注とは

分離発注は、施主が工務店や建築会社を通さず、設計者・各専門業者(大工、基礎、電気、設備など)へ直接発注し、管理する方式です。

これによりコスト削減や自由度アップが期待できますが、施主の責任や負担が増える面もあります。

2. 施主の権利と義務

権利

-

直接契約権

施主は各専門業者と直接契約を結ぶ権利があり、工事内容や価格、施工方法を直接交渉できます。 -

工事監督権

工事の進捗や品質を直接確認し、是正指示を出す権利があります。 -

契約解除権

各業者に対し契約違反や不履行があれば契約解除を申し出ることが可能です。

義務

-

契約管理義務

施主はそれぞれの業者と個別に契約を締結・管理しなければならず、工事全体の調整やトラブル対応が必要です。 -

支払義務

それぞれの契約に基づき、工事代金や追加費用を適時支払う義務があります。 -

安全配慮義務

工事現場の安全管理や近隣への配慮など一定の責任を負います。 -

調整義務

各業者間の工期調整や作業調整も施主が行う場合が多く、相互調整義務があります。 -

瑕疵確認・報告義務

工事完成後は施工品質を確認し、瑕疵があれば業者に報告して修補を求める義務があります。

3. 各専門業者の権利と義務

権利

-

代金請求権

契約に基づき適正な工事代金を請求できます。 -

工事履行権

契約通りの仕様・工程で工事を進める権利があります。 -

契約解除権

支払い遅延や著しい指示違反があれば契約解除を申し出ることができます。

義務

-

工事履行義務

契約仕様に適合した工事を責任を持って施工する義務があります。 -

安全管理義務

自社の作業における労働安全衛生の確保義務があります。 -

瑕疵担保責任

隠れた欠陥に対して一定期間無償で修補する義務を負います。 -

報告義務

施主への進捗報告や不具合発生時の速やかな連絡義務があります。

4. 施主のリスクと注意点

-

管理負担の増大

施主が複数の契約を同時に管理するため、工事全体の進行管理が複雑かつ負担が大きくなります。 -

責任の分散

問題が発生した場合、どの業者が責任を負うかが不明確になりやすく、トラブル対応が難しいです。 -

法的責任の増加

安全管理や近隣対応などにおいて施主の責任が直接問われる場合があります。 -

保証の確保が難しい

工務店一括請負と違い、保証制度の統一が難しく、瑕疵担保責任の期間や範囲が業者ごとに異なる可能性があります。

5. 施主が分離発注を成功させるポイント

-

専門家のサポート利用

建築士や工事監理者(工事監督)を雇い、施工管理を委託することで施主の負担軽減と品質確保が可能です。 -

明確な契約書の作成

各業者と詳細な契約書を交わし、責任範囲、瑕疵担保期間、追加工事対応などを明確にすること。 -

スケジュール管理

各業者の工期を調整し、工事の進捗を逐一把握・調整すること。 -

資金計画の徹底

各契約金額を正確に把握し、資金不足や支払い遅延を防止すること。 -

コミュニケーションの徹底

業者間の連携や問題発生時の対応を円滑にするため、定期的に連絡会議などを設けること。

まとめ

| 立場 | 権利 | 義務 | リスク |

|---|---|---|---|

| 施主 | ・直接契約・工事監督・契約解除 | ・契約管理・支払い・安全配慮・調整・瑕疵報告 | ・管理負担増・責任分散・保証不統一 |

| 各業者 | ・代金請求・工事履行・契約解除 | ・工事履行・安全管理・瑕疵担保・報告 | ・契約違反・工事不履行で責任 |

【適正契約金額の算定方法について】

建築工事における契約金額は、施主と請負者(工務店・建築サポートなど)が双方納得し、明文化された内容をもとに算定される必要があります。不明瞭な金額や曖昧な積算による契約は、後々のトラブルや不信の原因となるため、以下の方法で「適正」とされる金額を明確に定めることが重要です。

1. 工事費の内訳明細に基づく算出

契約金額は、各工事項目ごとの詳細な内訳に基づいて算出されます。以下のように区分して積算されるのが一般的です。

-

仮設工事費(現場設営、養生、足場等)

-

基礎工事費(掘削、配筋、コンクリート打設等)

-

構造体工事費(大工、木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの主要構造)

-

屋根・外装工事費(大工、ガルバ、瓦、サイディング等)

-

内装工事費(クロス、塗り壁、板壁等)

-

設備工事費(電気・給排水・換気・空調等)

-

住宅設備費(キッチン、浴室、トイレ等)

-

建材費(断熱材、フローリング、壁材など)

-

外構工事費(塀、駐車場、庭など)

-

諸経費(設計管理費、保険費用、現場管理費、法定費用など)

2. 見積もりの妥当性と複数業者による相見積もり

単一の業者からの見積もりでは適正金額とは限りません。以下の措置により「妥当性の確認」を行います。

-

同等仕様による複数業者見積もりの取得

-

地域単価との照合

-

材料価格の市況反映チェック

-

過去事例や国交省の標準単価との比較

3. 材料費の市場調査と見積単価の確認

建築資材については、価格変動が激しく、仕入れルートによっても差異が生じます。そのため以下の基準で精査します。

-

主要メーカーの定価と割引率の確認

-

建材流通業者の見積書取得

-

工務店の独自仕入れ価格の開示

-

ロスや予備材の含有量の確認

4. 人件費の透明化と地域相場との比較

職人の手間代については、地域差がありますが以下のような基準で算定されます。

-

1人工(日)の単価 × 日数 × 人数

-

各工種ごとの標準施工日数との照合

-

下請け業者への支払金額の明示

※工務店の中間マージンについても適正かどうか確認されるべきです。

5. 諸経費・管理費の妥当性

一般的に工事費の20%~30%程度が目安です。

-

現場監督の配置人件費

-

設計監理費(設計契約がある場合)

-

現場保険、工事保険、保証費用

-

**工務店の営業経費や粗利(利益)の妥当性)

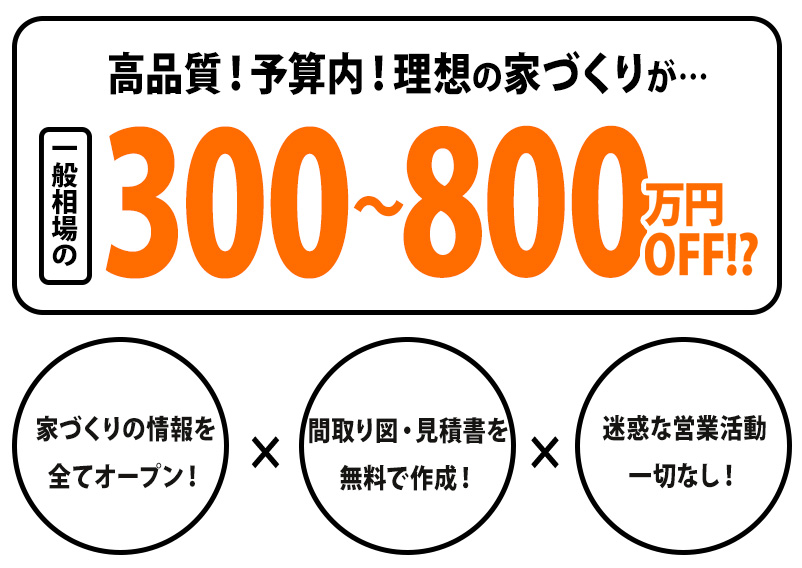

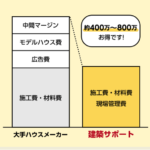

6. 建築サポート方式での適正金額算出の特徴

建築サポートでは、以下の方法で価格の透明化と適正化を図ります。

-

各業者からの実勢見積もりを施主と共有

-

材料費も市価の確認と公開

-

建築サポートのサポート費用は明示された固定または歩合制

-

一括請負契約であっても、実質は「分離発注型」の要素を持ち、無駄なマージンを排除した形で算定

7. 建築サポート工務店としての粗利益(利益率)について

工務店としての適正な契約金額には、原価に加えて「粗利益(利益率)」を適切に含める必要があります。

-

粗利益とは

工事にかかる材料費・人件費・諸経費を差し引いた後に残る、工務店の営業利益部分を指します。粗利益は事業を継続するための運営資金および将来の設備投資、品質維持のための体制整備、人材育成費などに充てられます。 -

建築サポートの利益率の目安

通常、建築業界の大手ハウメーカーや有名工務店の粗利益率は35%~40%です。

建築サポートでは「ムダゼロ」を追求しながらも、適正な粗利益20%~30%を確保し、品質を維持できるよう設定しています。 -

利益率に影響する要因

-

工事規模や工期

-

使用資材の調達ルートの効率化

-

下請け業者との協力体制

-

現場管理の効率性

-

設計やコンサルティング業務の割合

-

-

利益を明示した透明性の確保

建築サポートでは、利益部分をあらかじめ契約書・見積書に明示し、施主に開示することで「価格の透明化」と「信頼関係の構築」を目指しています。 -

利益率のバランス

利益が低すぎる場合は継続的なサービス提供や品質確保が困難となり、過度に高い場合は施主の負担増や競争力低下につながります。したがって、適正な利益率の設定が双方の満足に不可欠です。

8. 総額に対する支払時期と出来高連動性

(省略)

9. 契約書への明記と施主同意

(省略)

総括

適正契約金額の算定において、建築サポート工務店の粗利益部分は、品質維持とサービス継続のための必要経費であることをご理解ください。利益率を透明にしながら、施主様に納得いただける価格設定を行い、信頼関係を築くことが「ムダゼロマイホーム実現計画」の根幹となっております。

- 施工品質に関するクレーム対応

- 施工品質の確認方法

工事が完了した際、施主様は最初に引き渡しを受けた段階で、契約書に記載された設計図や仕様書に基づいて工事の品質を確認していただきます。確認作業には専門家の意見を仰ぐことも可能であり、施主様が求める品質基準が達成されているかを確認するための時間が設けられます。施工品質に不満がある場合、施主様はその内容を指摘し、請負者は速やかに対応します。 - 瑕疵担保責任

施工後に発生した瑕疵(設計通りに施工されていない箇所、使用された材料に問題がある場合等)については、請負者が一定期間内に無償で修正を行います。瑕疵担保期間内において瑕疵が発生した場合、請負者は責任をもってその修正に対応し、施主様に追加費用を請求することなく対応します。瑕疵担保期間が終了した後、修理を希望する場合には追加費用が発生する場合があることをあらかじめ理解していただきます。 - 施工ミスの責任と修正

施工中にミスが発生した場合(例えば、設計図面に基づかない工事が行われた場合)、請負者はそのミスを速やかに認識し、修正措置を講じます。この場合の修正費用は、施主様の負担ではなく請負者の負担で行われます。ただし、施主様の変更指示やリクエストが原因で発生した施工ミスについては、施主様に追加費用が発生することがあります。

- 工程遅延に関するクレーム対応

- 遅延の原因と報告義務

工事が契約で定めた期日を過ぎた場合、遅延の原因について請負者は詳細に調査し、施主様に速やかに報告します。遅延が発生する可能性がある場合、請負者は事前に施主様にその旨を伝え、代替案や対応策を提供します。遅延が生じた場合でも、施主様に十分な説明を行い、合意を得た上で工期を延長することとなります。 - 不可抗力による遅延

自然災害(台風、地震、大雨等)、戦争、疫病等、不可抗力によって遅延が生じた場合、請負者はその責任を負いません。その際は、遅延期間を最小限にとどめるために最善を尽くし、施主様とともに対応策を協議します。不可抗力による遅延期間が発生した場合でも、施主様の理解と協力をお願いすることが予想されます。 - 遅延損害金について

もし遅延が請負者の責任により発生した場合、その遅延に対する損害金を請負者が負担することがあります。契約書に明記された遅延損害金の額について、事前に施主様と合意の上で設定します。施主様のために遅延損害金が発生する場合、定められた規定に基づき支払いを行います。

- 追加費用の発生と対応

- 追加工事の取り決めと費用発生の条件

契約書に基づく工事範囲外での追加工事や変更が施主様から求められた場合、その費用について別途請求を行うことになります。追加工事を行う場合は、施主様の同意を得た上で工事の内容とその費用を記載した書面を交わし、その後工事を開始します。請負者は必ず事前に見積もりを提出し、施主様の確認と承認を得た後、追加工事を進めます。 - 変更指示による追加費用

施主様からの設計変更や仕様変更によって発生する費用については、変更指示が正式に書面で記録され、その内容が契約書に追加されます。これにより、どのような変更が施行され、どのような費用が発生するかを事前に確認し、納得したうえで進めていきます。 - 不測の事態による追加費用

工事中に不測の事態(例えば、地下埋設物の発見など)が発生し、それによって工事の方法を変更せざるを得ない場合もあります。この場合も、施主様に十分な説明を行い、必要な追加費用について事前に確認を得た上で工事を進めます。

- 施工中の進捗管理と報告

- 定期的な進捗報告と確認

工事が進行中の段階で、施主様に定期的に進捗状況を報告します。進捗報告には、工事が計画通り進んでいるか、工程ごとに予定通りの作業が完了しているかの確認が含まれます。進捗報告は、口頭だけでなく、書面でも行うことで、施主様にとっても後々の確認が容易になります。 - 進捗状況に関する打ち合わせ

施主様が希望する変更や新たな要望がある場合、進捗報告の際にその内容について打ち合わせを行い、工事内容に反映させます。これにより、施主様と請負者の間で意見交換が活発に行われ、工事がスムーズに進行します。 - 施工途中での問題発生時の対処方法

施工途中に問題が発生した場合、請負者は速やかに施主様に連絡を取り、問題の原因と対応策を説明します。その後、施主様と合意を得た上で解決策を実行し、工事を進めます。問題が解決できない場合でも、双方で納得のいく解決策を模索するための協議を行います。

- 施工終了後の引き渡しと保証

- 引き渡し時の確認手続き

工事が完了した際、施主様は施工内容が契約書に記載された設計図、仕様書に従っているかを確認します。引き渡しの際には、施主様が不備を指摘した場合、その場で確認し、修正作業を行います。完了後、施主様から正式に引き渡しを受けることとなり、確認書に署名をいただきます。 - 瑕疵担保責任と修理

施工完了後に発見された瑕疵については、請負者の責任において無償で修正が行われます。瑕疵担保責任は、引き渡し後一定期間内に発生した不具合に対して適用され、施工が不完全であった部分については修繕が行われます。引き渡し後の瑕疵担保期間内に問題が発生した場合は、直ちに施主様へ報告し、修理の手配を行います。 - 引き渡し後の保証内容

完成した住宅について、引き渡し後に瑕疵が発見された場合、その修理が必要な部分については請負者が責任を持って修繕します。瑕疵担保期間終了後も、重大な欠陥については別途対応が行われることがあります。

- 支払い条件と支払方法

- 支払方法の概要

支払方法については、契約書に記載された支払スケジュールに基づき、各工程が完了した段階で支払いが行われます。一般的に、契約金の一部を着工時に支払い、残りを工事進行に応じて分割で支払う形式が採られます。支払額の詳細は契約書に明記されており、各支払いはその期日に基づき行われます。 - 支払のタイミングと金額

支払いは通常、工事の進捗状況に応じて分割されます。例えば、着工時に50%、中間検査後に30%、完了時に残りの20%というように、支払い金額は工事の進行に従って設定されます。支払いが遅れることがないよう、事前に計画を立てていただき、期日内に支払いが行われるようにしてください。 - 支払遅延に関するペナルティ

施主様が支払い期限を過ぎても支払いを行わない場合、契約書に定めた遅延損害金が発生することがあります。この遅延損害金は、遅延期間に応じて計算され、工事の進行に遅れが生じる原因ともなります。支払い遅延が発生した場合は、速やかに請負者に連絡し、調整を行ってください。 - 支払い方法の変更について

施主様が支払い方法を変更したい場合は、契約書に記載された内容に基づき、請負者の同意を得る必要があります。変更が認められた場合でも、金額や支払い期日の変更は施主様と請負者双方が同意した内容に基づいて行われます。

- 工事変更について

- 変更の条件と手続き

施主様から工事内容に関する変更依頼があった場合、変更が必要な内容とその影響を請負者が評価し、施主様に変更内容とその費用を明示した書面を提供します。変更が施工に与える影響(期間、費用、工事内容)について事前に説明し、施主様の同意を得た後に作業が進行されます。 - 変更費用の見積もり

変更が施主様の要望に基づくものである場合、その変更による追加費用を事前に請負者から見積もりとして提出し、施主様の承認を得ることになります。見積もりには、材料費、工事費、設計変更費用が含まれます。 - 変更作業の開始条件

変更作業は、施主様が提供した変更要求に基づき、両者の書面での合意が得られた後に実施されます。変更がなされた場合、その作業に影響を与えるすべての工程が再調整され、適切にスケジュールが再設定されます。変更が行われる場合、その変更後の工事完了日も再調整される場合があります。

- 不可抗力による工事の遅延

- 不可抗力の定義

不可抗力とは、自然災害(例:地震、台風、大雪)、戦争、暴動、その他予測不可能で避けることができない外的要因によって工事が遅延する場合を指します。不可抗力の事象が発生した場合、工事の進行や完了に遅れが生じる可能性があることを施主様も認識しておく必要があります。 - 不可抗力による遅延の対処

不可抗力の事象が発生した場合、請負者はその事象の影響を最小限にとどめるために最善を尽くし、施主様にはその状況について速やかに通知します。施主様に対しては、新たに設定される工期や作業再開の見込みについて説明を行い、適切な対応を協議します。 - 工期延長の申請

不可抗力の事象により工期の延長が必要となった場合、請負者は施主様に対してその延長期間を明示し、工事の再開日を調整します。施主様が延期に同意した場合、新たな工期が契約書に追加され、その期日を守るように双方が責任を持って対応します。

- 施工中の監督と管理

- 施工中の監督の責任

請負者は、工事が計画通り進むように、全工程において施工の監督と管理を行います。施工が始まる前に、施主様とともに工事の計画を再確認し、その後の進行を管理します。監督の内容には、施工品質の確認、安全管理、工程の進捗管理が含まれます。 - 定期的な現場報告

施工中には、定期的に施主様に対して現場の進捗を報告します。この報告には、進行中の作業内容、完了した作業、今後の作業予定が含まれます。また、問題点や変更の必要性がある場合には、その旨を事前に施主様に伝え、解決策を協議します。 - 施工不良や遅延が発生した場合の対応

施工不良や遅延が発生した場合、請負者はその原因を調査し、施主様に報告します。問題の解決方法について施主様と協議し、必要に応じて追加の作業を行い、完了後にその作業内容について報告を行います。

- 瑕疵担保責任とその対応

- 瑕疵担保期間

瑕疵担保期間は、工事が完了して引き渡しが行われた日から数年間と定められています。この期間内に、施工に起因する欠陥が発見された場合、請負者は無償でその瑕疵を修理・補修する責任を負います。瑕疵担保期間は、通常1年から10年まで設定されることがあります。 - 瑕疵担保責任の対象

瑕疵担保責任は、設計図書に基づいて施工された部分に関して発生します。施工後に発生した構造的な問題や品質の不良が確認された場合、請負者は責任をもってその修正作業を行います。ただし、施主様が意図的に破損させた部分や、第三者による損害については対象外となります。 - 瑕疵発見時の手続き

瑕疵を発見した場合、施主様は速やかに請負者に通知し、その修理の手続きについて相談します。請負者はその瑕疵の内容を確認し、修理方法を提案します。修理が完了するまでの間、施主様と請負者は共同で進捗を管理し、問題が解決されることを確認します。

契約に関する最終まとめと問題発生時の対応

本契約に基づき、工事が順調に進行することが最も重要ですが、万が一、問題が発生した場合の対応について、両者の責任と義務について改めて明確にします。施工中に発生した問題や瑕疵に関しては、原則として請負者が責任を負うこととなります。これは、請負者が契約に基づく工事の品質、進捗、安全性、そして最終的な完成物の保証に対して全面的に責任を持つためです。

しかし、問題が発生した際には、施主様(建築主)にも善良な協力義務が生じます。施主様は、請負者が解決に向けて迅速に対応できるよう、積極的に協力することが求められます。施主様が協力しない場合、問題の解決が遅延する可能性があり、工事の品質や納期に影響を与えることになります。

請負者の責任

請負者は、契約に基づき工事を実施する責任を負っており、工事の品質や進行状況、納期に問題が発生した場合、最優先でその問題に対応する義務があります。問題の発生原因に関わらず、請負者は誠実に解決に向けた対応を行い、必要に応じて修繕や変更を加えます。

例えば、工事の途中で不具合が発覚した場合、請負者はその原因を調査し、施主様に報告します。その上で修理方法を提案し、双方で合意の上、修復を行うことになります。また、不可抗力による遅延や変更が発生した場合にも、請負者は速やかに施主様にその情報を提供し、新たな工期や計画を立て直すことを義務とします。

施主様(建築主)の協力義務

施主様は、工事が順調に進むよう、契約書に基づく指示や求められる協力を積極的に行う義務があります。具体的には、施工の進捗に影響を及ぼす事象が発生した場合、施主様は適切に対応し、必要に応じて確認や承認を迅速に行うことが求められます。施主様が適切に対応しなければ、工事の遅延や不良品が発生する可能性が高く、最終的な完成度にも影響を及ぼすことになります。

例えば、設計変更や施工方法に関する確認が必要な場合、施主様は請負者からの提案を速やかに確認し、必要な決定を行うことが求められます。また、工事現場で発生したトラブルや不具合についても、施主様は建築主として誠実に対応し、解決に向けて協力しなければなりません。これにより、トラブルの長期化や解決の遅れを防ぐことができます。

問題解決に向けた協力

問題が発生した場合、請負者は責任を持ってその問題を解決するために必要な措置を講じますが、施主様の協力が不可欠です。施主様は、問題の発生を請負者に速やかに報告し、解決に向けて必要な手続きを行うことが求められます。施主様が問題解決に対して消極的であったり、協力しない場合、解決までに時間がかかり、最終的な結果に影響を与える可能性があります。

したがって、問題発生時には双方が連携し、問題解決に向けて共同で取り組むことが重要です。請負者が積極的に解決策を提示し、施主様がそれに対して適切に対応することで、問題の早期解決が可能となり、工事の品質や納期にも良い影響を与えることができます。

まとめ

契約に基づく工事が円滑に進行するためには、双方がそれぞれの責任を全うし、必要な協力を行うことが不可欠です。問題が発生した場合、請負者はその解決に全力を尽くしますが、施主様も善良な建築主として、協力の姿勢を保ち、問題解決に向けて協力しなければなりません。このように、お互いの信頼関係と協力によって、良好な工事が完了し、契約通りに納得のいく結果が得られることになります。

この契約の目的は、施主様の夢のマイホームを実現することであり、そのために請負者と施主様が協力し合うことが最も重要です。両者が責任を持ち、協力して工事を進めることにより、満足のいく結果を得ることができます。

- 「欠陥住宅」問題の裁判事例(東京地裁判決)

事例の概要:

東京地方裁判所では、住宅の施工において欠陥が発覚したケースで、施主が建設会社に対して訴訟を起こした事例があります。この事例では、住宅完成後に複数の重大な欠陥が見つかり、施主は建設会社に対して修繕を要求しましたが、建設会社がその責任を否認したため、裁判に発展しました。

争点:

施主側は、住宅の構造に瑕疵があり、安全性が欠けているとして、欠陥の修繕および損害賠償を請求しました。一方、建設会社は、契約に基づいて施工は適切に行ったと主張し、瑕疵が施主の使用方法に起因するものであると反論しました。

判決:

東京地裁は、建設会社の責任を認め、瑕疵が施工不良によるものであると判断しました。さらに、施主が居住するために必要な修繕費用と、欠陥による損害を賠償するようにとの判決を下しました。これにより、建設業者は建物の瑕疵に対する責任を負うことが明確になりました。

- 「分離発注」の裁判事例(最高裁判決)

事例の概要:

ある建築業者が、施主から分離発注を受けて複数の業者に工事を依頼した事例です。施工後、施主が一部工事の質が低いと主張し、契約内容に基づく責任の所在を巡って争われました。この裁判は、分離発注契約における責任の所在を明確にする重要な判例となりました。

争点:

施主は、分離発注契約において複数の業者に対して工事の発注をしており、その結果として施工の不備が生じたと主張しました。施主は、元請け業者(建設会社)に対して、施工の不備に責任があると主張しました。分離発注の契約関係の中で、どの業者が責任を負うべきかが大きな争点となりました。

判決:

最高裁判所は、分離発注契約においても、元請け業者が全体の監理責任を負っていると判断しました。元請け業者は、各業者との契約内容をしっかりと管理し、監督しなければならない責任があるという判決を下しました。この判決により、元請け業者の責任が強調され、分離発注における元請け業者の役割と責任が明確になりました。

- 「契約不履行による損害賠償」裁判事例(大阪高裁判決)

事例の概要:

大阪高裁では、工事契約において、施工業者が契約に基づいた工期を守らず、結果として施主が損害を被った事例があります。施主は、建設業者に対して工期遅延による損害賠償を請求しましたが、業者側は「不測の事態で遅延した」として責任を否認しました。

争点:

施主は、契約通りに工事が完了しなかったことにより生活に大きな支障が出たとして、業者に損害賠償を請求しました。業者側は、遅延が不可抗力によるものであると主張しましたが、施主は業者側に対して契約不履行の責任があると訴えました。

判決:

大阪高裁は、業者の遅延が合理的な範囲を超えていたとして、業者に損害賠償責任を認めました。遅延が不可抗力によるものである場合でも、業者側は契約上の義務を果たすために最大限の努力をしなければならないと判断し、施主に対する賠償責任を負うことになりました。この判決により、契約不履行に対する責任の範囲がさらに明確になり、施工業者に対する厳しい対応が求められることが示されました。

これらの事例は、建設契約における重要な法的判断を含んでおり、特に施工業者の責任や契約の履行についての重要な教訓を含んでいます。

- 「施工不良による損害賠償」施主側敗訴事例(東京高裁判決)

事例の概要:

施主は新築住宅を建設中に発覚した施工不良により、建設業者に対して損害賠償を求めました。施工不良として、基礎工事に不具合があり、建物にひび割れが生じたことが問題となりました。しかし、建設業者側は、設計通りに施工を行い、問題が発生したのは施主側の管理不十分や使用条件に起因すると主張しました。

争点:

施主側は、建設業者が施工不良を引き起こしたとして、瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めました。業者側は、設計通りに施工しており、施工後の管理が不十分であったために問題が発生したと主張しました。

判決:

東京高裁は、建設業者側の主張を認め、施主側の訴えを退けました。裁判所は、施工不良が発生した原因が施主側の管理不十分にあるとして、建設業者には責任がないと判断しました。施主側が勝訴できなかった理由は、施工が設計通りに行われていたこと、そして瑕疵が発生した原因が業者の施工不良ではなく施主の管理にあったことが証明されたためです。

- 「工期遅延による損害賠償」施主側敗訴事例(大阪地裁判決)

事例の概要:

施主は工期通りに完成しなかったことを理由に、建設業者に対して損害賠償を求めました。建設業者は施工中に予期せぬ天候不良や材料供給の遅延があったと主張し、工期の延長を求めました。施主側は、業者が事前に予見可能な遅延を防げたと考え、訴訟を起こしました。

争点:

施主側は、建設業者が遅延を防げたにもかかわらず、業者の管理が不十分だったとして損害賠償を求めました。しかし、業者側は不可抗力の事情(天候不良や材料供給の遅延)があったと反論し、遅延は合理的であったとしました。

判決:

大阪地裁は、業者側の主張を認め、施主側の訴えを退けました。裁判所は、遅延の原因が業者の管理に起因するものではなく、予見できない外部要因(天候不良や材料供給遅延)が主な原因であると判断しました。このため、業者に対する損害賠償責任を否定しました。

- 「住宅の欠陥」施主側敗訴事例(名古屋地裁判決)

事例の概要:

施主は新築住宅を購入後、住宅の外壁にひび割れが発生し、建設業者に対して修理を求めました。施主は、契約書に基づき施工不良による欠陥が存在するとして、瑕疵担保責任を求めて訴訟を起こしました。しかし、業者側は、外壁のひび割れが施工後の天候や地盤変動による自然現象によるものであり、業者の施工不良ではないと反論しました。

争点:

施主側は、外壁のひび割れが業者の施工ミスによるものであり、瑕疵担保責任に基づいて修繕を求めました。一方、業者側は、施工後の自然現象(例えば、地震や大雨)によるものとし、責任を否定しました。

判決:

名古屋地裁は、業者側の主張を認め、施主側の訴えを退けました。裁判所は、外壁のひび割れが業者の施工不良によるものではなく、地盤の変動や自然現象によるものであると認定しました。このため、業者は瑕疵担保責任を負わないと判断しました。

これらの事例は、施主が建設業者に対して訴訟を起こしたものの、裁判所が施主側の主張を認めなかったケースです。主に、施主の管理不十分や不可抗力の事情が原因とされ、建設業者の責任が免除される結果となっています。

分離発注に関する裁判事例について、以下にいくつか代表的な事例を紹介します。分離発注(個別に業者に契約を結び、施工を進める方式)に関連する訴訟では、施主と業者間で責任の所在や工事進行に関する争いが生じることが多いです。以下の事例は、分離発注におけるトラブルとそれに対する判決を説明しています。

- 「分離発注による契約不履行」施主側敗訴事例(大阪地裁判決)

事例の概要:

施主は住宅の建設において、設計から施工までを分離発注で進めました。施主は個別に工事業者を選定し、契約を結んでいったが、工事途中で問題が発生しました。具体的には、設備工事業者が遅延し、配管や電気工事の施工に支障をきたしました。施主は、全体的な進行の遅れについて、建設業者の責任を追及しましたが、業者側は分離発注のため、各業者が個別に責任を負うべきだと反論しました。

争点:

施主側は、分離発注を採用したことで業者間の連携が不十分であるとし、業者に責任を問いました。しかし、業者側は、それぞれの工事が個別の契約であり、全体の進行管理は施主の責任であると主張しました。

判決:

大阪地裁は、施主の主張を退け、業者側の責任を認めませんでした。裁判所は、分離発注によって各業者がそれぞれ責任を負うべきであり、施工の進行管理についても施主が直接管理するべきであったと判断しました。このため、施主側の訴えは敗訴となりました。

- 「分離発注による欠陥工事」施主側敗訴事例(東京地裁判決)

事例の概要:

施主は自宅を新築するにあたり、設計事務所に依頼して分離発注を選択しました。施主は直接、複数の業者と契約を結び、施工を進めました。しかし、建物の完成後に外壁にひび割れが発生したため、施主は施工不良を理由に瑕疵担保責任を問いました。施主は、分離発注のため業者間の調整不足が原因であるとし、建設業者に対して損害賠償を請求しました。

争点:

施主側は、分離発注方式が原因で、業者間の連携がうまく取れず、工事品質に影響が出たと主張しました。しかし、業者側は、契約上、各業者の施工範囲が異なるため、外壁のひび割れは設計や施主の指示に起因するものであると反論しました。

判決:

東京地裁は、業者側の主張を認め、施主の訴えを退けました。裁判所は、分離発注によって各業者が独立して責任を負っていることを強調し、業者間の調整不足を施主の責任に帰する形で判断しました。このため、施主側が求めた瑕疵担保責任については認められませんでした。

- 「分離発注での請負契約不履行」施主側敗訴事例(名古屋地裁判決)

事例の概要:

施主は、住宅建設の際に分離発注方式を選びました。複数の業者と個別に契約を結び、施主自身が施工の進行管理を担当しました。ある業者が予定よりも施工を遅延させ、最終的に完成が大幅に遅れたため、施主は損害賠償を求めました。施主は、各業者間で調整が十分に行われていなかったために、遅延が生じたと主張しました。

争点:

施主側は、分離発注による業者間の調整不足を指摘し、遅延の責任を業者に求めました。一方、業者側は、分離発注の性質上、施主自身が進行管理を行うべきであったと主張しました。

判決:

名古屋地裁は、施主側の主張を退け、業者側に責任はないと判断しました。裁判所は、分離発注方式においては、施工業者それぞれの責任範囲が明確であり、進行管理は施主の役割であったと認定しました。したがって、遅延に関する責任は業者にはないとし、施主側が負うべき管理責任が大きいとしました。

分離発注方式における主な問題点

分離発注方式において、施主と業者間で起こりやすい問題としては以下の点が挙げられます:

- 責任の所在が不明確になる:

各業者が独立して契約を結ぶため、工事全体の進行に関する責任が施主に帰属する場合が多く、問題が発生した際に誰が責任を取るかが不明確になることがあります。 - 業者間の連携不足:

複数の業者が個別に工事を進めるため、業者間での連携がうまくいかない場合、施工不良や遅延、品質のばらつきが発生することがあります。 - 管理・監督の負担が施主にかかる:

施主が全ての進行管理を行う必要があるため、管理負担が大きく、業者間の調整や問題解決が迅速に行われない場合があります。

これらの事例や問題点から、分離発注方式を採用する場合は、十分な契約内容の明確化や、進行管理の重要性を理解したうえで進めることが求められます。

- 「分離発注による進行遅延」施主側敗訴事例(横浜地裁判決)

事例の概要:

施主は自宅の新築に際して、設計事務所と協力して分離発注で進めました。複数の工事業者と契約を結び、各業者に施工を依頼しました。しかし、ある業者が施工開始前に納期遅延を報告し、工事が予定通り進まず、最終的に完成が大幅に遅れる結果となりました。施主は進行管理を業者側の責任とし、遅延に伴う損害賠償を求めました。

争点:

施主側は遅延を業者の責任として追及しましたが、業者側は遅延が施主の変更指示や予算変更が影響したとして責任を回避しようとしました。さらに、進行管理の責任は分離発注の特徴上施主にあるとして反論しました。

判決:

横浜地裁は、分離発注における進行管理の責任は施主にあると判断しました。裁判所は、施主が契約を交わした複数の業者に対して適切に調整し、管理しなかったために発生した遅延については施主が責任を負うべきだと認定しました。このため、施主側は敗訴となりました。

- 「分離発注による工事不良」施主側敗訴事例(福岡地裁判決)

事例の概要:

施主が住宅を新築するために、設計から施工までを分離発注で進めたケースです。施主は個別に業者と契約し、各業者に工事を依頼しました。しかし、完成後に外壁のひび割れや屋根の漏水など、複数の工事不良が発覚しました。施主はこれらの瑕疵について業者に責任を問いました。

争点:

施主は、業者間の調整不足が原因で工事不良が発生したとして責任を追及しました。しかし、業者側は分離発注に基づき、各工事ごとに独立して契約が結ばれているため、責任の所在は業者ごとに明確に分かれており、施主が適切に監督しなければならないと反論しました。

判決:

福岡地裁は、施主側の主張を退け、分離発注のもとでの責任の所在を確認しました。裁判所は、工事不良が発生した場合でも、それぞれの業者が独立して契約を結んでいるため、業者ごとの責任が適切に分けられているとし、施主が監督義務を果たさなかったことが原因であるとして、施主側の敗訴を決定しました。

- 「分離発注における設計ミス」施主側勝訴事例(名古屋地裁判決)

事例の概要:

施主は新築住宅を分離発注方式で建設しました。施主は設計士と契約し、設計通りに工事を進めることにしましたが、建物の完成後に設計ミスが発覚しました。具体的には、ドアの位置や窓の配置などが不適切であったため、施主は設計士に対して瑕疵担保責任を問いました。

争点:

施主は、設計ミスが工事の進行に重大な影響を与えたとして、設計士の責任を追及しました。設計士側は、分離発注のため施工業者が設計に基づいて作業を進めており、設計変更が発生した場合は施主の指示が影響していると主張しました。

判決:

名古屋地裁は、設計士の瑕疵担保責任を認め、施主側の勝訴となりました。裁判所は、設計が工事の品質や進行に直接的な影響を与えるため、設計士が責任を持って設計ミスを修正する義務があるとしました。また、設計ミスに関して業者間の調整不足ではなく、設計段階での不備が問題であると判断しました。

- 「分離発注による工事進行管理不備」施主側勝訴事例(神戸地裁判決)

事例の概要:

施主が住宅の建設を分離発注で進めた際に、工事の進行に問題が生じました。特に、複数の業者間で施工スケジュールが合わず、最終的に建物の完成が遅れました。施主は、業者間の調整不足が原因だとして損害賠償を求めました。

争点:

施主は、業者間での調整不足が問題を引き起こしたとし、業者側に責任を求めましたが、業者側はそれぞれが独立して契約を結んでいるため、進行管理は施主の責任だと反論しました。

判決:

神戸地裁は、施主側の勝訴を認めました。裁判所は、分離発注であっても、施主が工事進行管理の責任を持っているとし、業者間での調整が不十分だったことに対して、業者側に損害賠償責任を負わせました。裁判所は、施主に対して適切な監督義務が課せられていることを認めつつも、業者間での調整不足が原因であるため、施主が賠償を受ける権利があると判断しました。

- 「分離発注による不完全施工」施主側敗訴事例(札幌地裁判決)

事例の概要:

施主は住宅の新築を分離発注方式で行いました。業者間で施工の内容に食い違いがあり、最終的に一部の部屋に必要な配線工事が抜けていたことが判明しました。施主は業者に責任を求めて訴えましたが、業者は分離発注のもとでは施工内容が異なるため、自分たちに責任はないと主張しました。

争点:

施主は、業者間での調整不足が問題を引き起こしたとして責任を追及しました。しかし、業者側は、それぞれの工事が分離発注で独立しているため、配線工事の不足は施主が管理すべき範囲だと主張しました。

判決:

札幌地裁は施主側の訴えを退け、業者側に責任はないとしました。裁判所は、分離発注での責任は業者ごとに明確であり、進行管理や調整については施主が監督する義務があると認定しました。このため、施主は敗訴となりました。

分離発注におけるリスク

分離発注は、責任の所在が不明確になりがちで、工事の進行管理や品質に関して施主の監督が求められるため、トラブルが発生しやすいといえます。業者間での調整不足や進行管理の不備が問題となり、責任の所在を巡る法的争いが生じることがあります。分離発注を選択する際は、契約書の内容を明確にし、施工業者間の連携や進行管理をしっかりと行うことが重要です。

- 「分離発注による品質不良と責任分担」施主側敗訴事例(大阪地裁判決)

事例の概要:

施主は自宅のリフォームを分離発注方式で進めました。各工事業者と個別に契約を結び、それぞれが自分の担当部分を施工しましたが、施工後に仕上がりの品質に問題が発覚しました。特に、クロスの張り替え工事や電気配線の部分で不具合があり、施主は業者間で責任の押し付け合いが発生したとして、損害賠償を求めて訴訟を起こしました。

争点:

施主は業者間の連携不備が原因で不良工事が発生したと主張しましたが、業者側は分離発注である以上、各工事の責任は業者ごとに独立しており、他の業者の責任を問うことはできないと反論しました。また、施主自身が進行管理を行わなかったことも一因として指摘されました。

判決:

大阪地裁は、分離発注における責任の所在を明確にし、施主に進行管理責任があると判断しました。裁判所は、施工の不良や品質の問題が発生した場合、施主が業者間で調整を行い、進行管理を適切に行う義務があったとし、施主が管理不足であったことが問題であると認定しました。このため、施主側の訴えを退け、敗訴となりました。

- 「分離発注による設計変更後の追加費用」施主側勝訴事例(仙台地裁判決)

事例の概要:

施主は住宅の建築を分離発注で進め、設計士と業者間で複数の変更指示が行われました。設計変更後、業者は追加費用を請求しましたが、施主はその内容に納得せず、追加費用を支払わない意向を示しました。設計変更が発生した経緯についても、業者間で不明確な点が多く、施主は業者の対応に不満を持ちました。

争点:

施主は、設計変更に伴う追加費用の内訳や必要性について、十分に説明がなされていないと感じており、契約上の取り決めに従い、追加費用が適正であるか疑問を抱いていました。業者側は、設計変更が行われたため、その分追加費用が発生したと説明しましたが、施主はその根拠が不明確であると反論しました。

判決:

仙台地裁は、施主側の勝訴を認め、業者に対して設計変更に伴う追加費用について適正に説明し、証拠を提示する義務があると判断しました。裁判所は、設計変更が必要な場合でも、その費用について詳細な内訳を説明し、施主の同意を得ることが必要であるとし、業者側にその説明義務を課しました。このため、施主は追加費用を支払う義務がないと認定され、勝訴となりました。

これらの事例も、分離発注における問題やリスクをよく示しており、施主と業者間での責任分担や契約内容の確認、進行管理の重要性が浮き彫りとなっています。分離発注を選択する場合は、特に契約内容や責任の所在について十分に明確にしておくことが重要です。

建築工事契約に関する総まとめ

建築工事契約は、住宅や商業施設の建設を行う際に、施主(発注者)と請負者(工務店や建築業者)との間で締結される契約です。この契約は、工事の範囲、品質、金額、期限、責任の所在を明確に定め、双方が安心して工事を進めるために非常に重要な役割を果たします。

- 契約書の重要性

建築工事契約は、法的に効力を持つ文書であり、工事が適切に進行し、問題が発生した場合に証拠として機能します。契約書は、工事の内容、金額、工期、支払い条件、瑕疵保証、引き渡し後のアフターサービスなど、細かい条件を記載することによって、双方の権利と義務を保護します。また、工事契約書は、補助金の申請や瑕疵保証を受けるために必要な書類でもあります。

- 分離発注と一括請負契約

建築工事契約には、大きく分けて「分離発注方式」と「一括請負契約」の2つの形式があります。分離発注方式では、施主が複数の業者と個別に契約を結び、それぞれの業者が自分の担当部分を施工します。これに対し、一括請負契約では、施主が全ての工事を一つの請負者に委託します。

分離発注のメリットは、各工事の業者を施主自身が選定できるため、コストや品質を管理しやすい点ですが、デメリットとしては、業者間の調整や責任の所在が不明確になることがあります。対して、一括請負契約では、請負者が全ての業者を管理し、業者間の調整を行うため、施工のトラブルが減り、責任が一元化されますが、コストが高くなることがあります。

- 契約内容の詳細な確認

建築工事契約書には、工事の範囲や仕様に加え、納期、支払い条件、工事中の変更に関する取り決め、工事後の保証などの詳細が記載されます。特に、変更や追加工事が発生する可能性がある場合は、その条件や手続きについても契約書に明記することが重要です。これにより、施主と請負者の双方が納得した上で契約を結ぶことができ、後々のトラブルを防ぐことができます。

- 瑕疵保証とアフターサービス

建築工事契約において、瑕疵保証は非常に重要な要素です。瑕疵保証とは、工事完了後に発覚した不具合について、一定期間内に無料で修理を行うことを約束するものです。通常、瑕疵保証期間は10年間となることが多いですが、契約書においてその内容を明確に記載し、保証の範囲や条件を双方が理解しておくことが求められます。

また、アフターサービスに関する取り決めも、契約書に含めることが一般的です。工事後の不具合や問題に対して、どのように対応するのかを明記しておくことで、施主は安心して工事を依頼することができます。

- 契約後の対応とリスク管理

工事契約書を締結した後も、工事が円滑に進むように進行管理が必要です。進行管理を行うことで、工期の遅延や予算オーバーを防ぎ、工事が予定通りに進行することを確保します。また、契約後に不明点や変更が発生した場合、早期に対応し、書面で確認することがトラブルを未然に防ぐために重要です。

万が一、工事に問題が発生した場合、契約書に記載された通りの手続きに従い、問題解決を図ることになります。適切な契約書があれば、責任の所在が明確になり、迅速に対応することができます。

- 施主と請負者の責任と協力

建築工事契約は、施主と請負者の双方に責任があります。施主は、契約書に基づいて必要な情報を提供し、工事が円滑に進むように協力する義務があります。請負者は、契約書に基づいて工事を完成させる責任を負い、品質や期限を守る必要があります。両者が協力し合い、契約を遵守することで、円滑な工事が進み、問題を最小限に抑えることができます。

- クレーム対応とリスク管理

建築工事契約において最も重要なのは、万が一のトラブル発生時にどのように対応するかです。契約書には、クレーム対応に関する取り決めや、工事中や工事後の保証やアフターサービスの内容を明記しておくことが重要です。また、クレームが発生した場合、速やかに双方が協力して解決にあたることが求められます。法律的な問題が発生した場合には、契約書が証拠となるため、適切な内容で契約を交わしておくことが重要です。

- 終わりに

建築工事契約は、施主と請負者が良好な関係を築き、円滑に工事を進めるために不可欠なものです。契約書の内容を十分に確認し、必要な項目を全て盛り込むことで、後々のトラブルを防ぎ、両者が納得した形で工事を進めることができます。双方の協力と理解を深め、信頼関係を築きながら、成功に向けた家づくりを実現しましょう。

工事契約における元請け業者、下請け業者、そして施主様との関係は、建築プロジェクトにおいて非常に重要な役割を果たします。それぞれの立場と役割を理解しておくことで、トラブルを防ぎ、スムーズな進行が可能になります。

- 元請け業者(建築サポート)の説明

元請け業者は、施主と直接契約を結ぶ主たる業者です。元請け業者は、工事全体の責任を負い、プロジェクト全体の進行を監督・管理します。主な役割は以下の通りです。

- 工事全体の管理: 元請け業者は、工事のスケジュール管理、予算管理、品質管理、安全管理などを行い、工事が予定通りに進むように調整します。

- 下請け業者の管理: 必要に応じて、特定の工事内容について下請け業者に依頼します。元請け業者は、下請け業者が予定通り作業を進めているか、品質が基準に達しているかなどを監督します。

- 施主とのやり取り: 元請け業者は施主と直接コミュニケーションを取り、進行状況を報告し、施主の要望や変更点に対応します。また、契約書に基づき、工事完了後には瑕疵保証などの保証を提供する責任も負います。

- 下請け業者

下請け業者は、元請け業者から工事の一部を委託された業者です。例えば、電気工事、大工工事、配管工事など、専門的な作業を担当することが一般的です。下請け業者の役割は以下の通りです。

- 専門工事の実施: 下請け業者は、契約に基づいて専門的な工事を担当し、その品質と完成度を確保します。

- 元請け業者への報告: 作業が進行しているか、問題が発生した場合は元請け業者に報告し、指示を仰ぎます。

- 施主との直接的な契約はない: 下請け業者は施主と直接契約を結ぶことはなく、元請け業者を通じて仕事を受けているため、施主とのやり取りは通常ありません。しかし、施主の要望に基づいて作業を行うことになります。

- 施主

施主は、建築工事を依頼する側で、最終的な目的は「家を完成させること」や「商業施設を完成させること」などです。施主の役割は以下の通りです。

- 工事契約の締結: 施主は元請け業者と工事契約を結び、その後、工事が進行する中で要求や変更を伝える役割を担います。

- 費用の支払い: 施主は元請け業者に契約金額を支払います。工事進行に伴って支払いが段階的に行われる場合が一般的です。施主は、工事完了後に保証やアフターサービスの確認も行います。

- 変更指示や承認: 工事の途中で変更が発生した場合(例えば設計変更や仕様変更など)、施主は元請け業者に対してその変更を承認する必要があります。これにより、工事が遅れたり予算が超過したりするリスクを最小限に抑えます。

- 関係のまとめ

- 契約の中心: 元請け業者と施主が直接契約を結びます。元請け業者は工事の責任を負い、施主に対して工事の進行や品質を保証します。

- 下請け業者の役割: 下請け業者は元請け業者の指示のもとで専門的な工事を行い、元請け業者に報告します。下請け業者は、施主と直接的な契約関係にはありません。

- トラブルが発生した場合: もしトラブルが発生した場合、施主は元請け業者に対して責任を問います。元請け業者は、下請け業者が原因で問題が発生した場合でも、その責任を最終的には負うことになります。これは元請け業者が工事全体の監督責任を持っているためです。

- 契約書の重要性

- 明確な契約書が必要: 元請け業者と施主、そして元請け業者と下請け業者の間で、役割や責任が明確に記載された契約書が必要です。これにより、工事が進行する中での誤解やトラブルを防ぐことができます。

- 変更事項の取り決め: 施主からの変更依頼がある場合、必ず元請け業者との合意を取る必要があります。また、変更による追加費用や納期の変更についても契約書で明確にしておくべきです。

結論

元請け業者と下請け業者、施主はそれぞれ異なる役割と責任を持ちながら、密接に連携しています。工事契約書を適切に取り交わし、各者が自分の役割を理解して責任を果たすことが、トラブルの回避や工事の円滑な進行に繋がります。また、工事が完了した後も保証やアフターサービスを確実に行うことで、施主との信頼関係を築くことができます。

【補足:一部分離発注に関する重要な説明】

一部の施主様におかれましては、すでにご自身で業者を選定し、個別に「分離発注」の形で工事契約(例えば電気工事、配管工事、大工工事など)を締結されているケースがあります。これらの業者と個別契約を結ぶこと自体は違法ではなく、施主様の判断として尊重されるものです。しかしながら、建築サポートが「元請け」として施主様と正式に工事契約を締結した時点で、工事全体の統括責任は建築サポートに移行します。

このため、施主様と個別に契約された業者も、その時点からは「建築サポートの管理下で業務を遂行する立場」に変わります。これは、建築基準法・民法上の責任構造に基づくものであり、たとえ直接契約を交わしていたとしても、現場全体の施工体制としては「建築サポートを頂点とした一元的な管理体制」が求められることになります。

【理由と背景】

- 現場統一性と責任の一元化:

複数業者が個別に独立して工事を行った場合、進行や施工品質に齟齬が生じる恐れがあります。たとえ契約上は施主様との個別契約であっても、現場全体の指揮命令系統は一元化されなければ、事故やトラブル、保証対象の曖昧化など重大な問題を引き起こします。 - 法的リスクと瑕疵責任:

仮に瑕疵や事故が発生した場合、元請け業者が管理していない業者による工事が原因であっても、責任追及が困難になります。よって、建築サポートが元請けとなった時点で、施主様と直接契約している業者も、その業務については建築サポートの管理監督を受ける必要があります。 - 保証制度・補助金との整合性:

住宅瑕疵担保責任保険、長期優良住宅制度、各種自治体の補助金制度などにおいても、「統一された元請けの存在」が大前提となっております。分離発注をそのまま維持してしまうと、これらの申請や保証が不成立となる可能性もあるため、工事契約上は必ず建築サポートの管理下に入っていただく必要がございます。

【まとめ】

- 実際に施主様が分離発注で業者と直接契約していた場合でも、建築サポートと正式に工事契約を締結された後は、それらの業者は「建築サポートの管理下で工事を行う」形となります。

- これは、工事全体の品質・安全性の確保、保証制度の適用、責任範囲の明確化、補助金等の活用など、あらゆる観点から必要不可欠な措置です。

- したがって、工事契約後においては、業者への支払いも建築サポートを通じて行っていただく必要があり、これを直接行った場合は契約違反となる場合があります(二重払いになることはありません)。

建築サポート完成・引き渡し後のアフターサポートについて(アフターサービス規定)

- アフターサポートの目的と基本方針

本工事の完成および建物の引き渡し後、元請負者(以下「建築サポート」という)は、善良な施工事業者として、建物の健全性および快適な居住環境を確保するため、一定のアフターサポート(以下「アフター」)を提供いたします。本条はその範囲、方法、条件等を定め、施主様が引き渡し後も安心して生活できることを目的とします。

建築サポートは、「完成引き渡し=契約完了」ではなく、「生活の始まり」と捉え、法令、業界慣習、契約内容等に基づき、責任をもってアフター対応に取り組みます。

- アフターサポートの内容と期間

アフターサポートは以下のとおり、無償対応および有償対応に分類されます。

(1) 無償対応項目(初期保証)

以下の項目については、通常の使用状態における不具合等が発生した場合、建物引き渡し後2年間は無償で補修・対応いたします。

- 建物の構造上の欠陥や著しい沈下

- 雨漏りや結露(設計・施工に起因するもの)

- 建具(ドア・サッシ等)の開閉不具合

- 設備機器の初期不良(メーカー保証の範囲)

(2) 法定瑕疵担保責任(住宅瑕疵担保保険)

建築サポートは、住宅瑕疵担保履行法に基づき、「構造耐力上主要な部分」および「雨水の侵入を防止する部分」に関して10年間の瑕疵担保責任を負います(保険会社との契約による)。

- 有償対応となるケース

以下の項目に該当する場合、補修対応は有償となります。

- 施主様または第三者による破損、過失による損傷

- 自然災害(地震・台風・洪水等)による損壊

- 経年劣化(クロスの隙間・建材の収縮など)

- 定期点検等で指摘された未対応部分

- 他業者・他人が関与した改修・工事が原因の不具合

- 定期点検と記録保管

建築サポートでは、引き渡し後の6ヶ月・1年・2年点検を標準で実施しております(要予約)。点検結果は施主様と共有のうえ、記録として保管し、将来のトラブル予防・判断資料といたします。

- アフター連絡の方法と対応フロー

アフター対応をご希望の場合は、下記の流れに従ってお申し出ください。

- お電話またはメールにてご連絡(担当窓口あり)

- 現地確認または写真による状況把握

- 対応可否および無償/有償のご案内

- 日程調整のうえ、補修・対応

- 完了確認・報告

※緊急性のある不具合(漏水・重大な破損等)は即日〜48時間以内対応を目指します。

- アフターサポートの継続と更新

2年経過後も、任意での「有償メンテナンスパック」や「定期診断サービス」などをご案内させていただく場合がございます。これにより、住宅の資産価値を維持し、万が一のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

- 施主様の協力義務

施主様は、アフターサービスに関して、誠実に連絡・対応を行い、建築サポートが必要と判断する現地確認や補修工事の受け入れを妨げないものとします。また、改造・DIY・第三者業者による変更・施工等を実施される際は、必ず事前にご相談ください。事後報告や未確認改造が原因の不具合については、対応外となることがあります。

- 補足条項

アフターサポートは建築サポートとの請負契約に基づくものであり、工事契約を解除した場合、または工事完了・引き渡しを正式に受けていない状態では適用外となる場合があります。

【補足説明】完成引き渡し後のアフターサービスについて

建築工事において、**完成引き渡し後の対応(アフターサービス)**は、請負者である建築サポートと施主様との信頼関係を築く上で、極めて重要な要素です。

引き渡しの時点で「契約終了」ではなく、「家づくりの第2ステージ(暮らしのスタート)」であるという認識に基づき、建築サポートは万全の体制でアフターサービスを行います。これは法令上の責任であると同時に、職業的良心と倫理観に基づいたサービス提供です。

- アフターサービスは契約に含まれる「履行の一部」

請負契約においては、単に「家を建てること」だけが目的ではなく、完成後も安全・安心な生活環境を維持できることが契約の範囲に含まれます。そのため、一定の無償補修や不具合対応は、契約の延長線上で遂行されるべき義務として建築サポートが負うものです。

- 瑕疵担保責任と民法・住宅瑕疵担保履行法

構造上の重要な部分(基礎・構造体・屋根など)については、住宅瑕疵担保履行法に基づき10年間の責任が明確に定められています。また、民法改正(2020年4月)により、請負契約における「契約不適合責任」が導入され、実質的に幅広い保証責任が課されるようになりました。

これらの責任は、元請負者が一括で負うものであり、分離発注の有無に関係なく、契約上の責任は一義的に建築サポートが担います。

- 「定期点検」は任意ながらも重要

法律で義務化されていないものの、定期点検の実施は建物の健全性維持や、将来的な修繕費削減に直結します。建築サポートでは、6か月・1年・2年の定期点検を標準とし、希望者には5年点検や10年点検のご案内も行います。記録を残すことで、万一のトラブル時にも責任の所在を明確にできます。

- 施主様との協力体制の大切さ

アフターサービスは、請負者だけで完結するものではなく、施主様の協力が不可欠です。たとえば、次のようなケースでは、施主様の協力がないと適切な対応ができません:

- 補修に立ち会っていただく時間調整

- 不具合箇所の報告と写真提供

- 建物の使用状況のヒアリング

- 設備の型番・使用年数の確認

信頼関係を継続させるためには、施主様にも「善良な建築主」としての誠意ある協力が求められます。

- 重要:アフター対応の窓口は必ず元請負者へ

分離発注で施工業者と直接契約している場合でも、アフター対応の窓口は原則として建築サポート(元請)になります。直接業者に依頼してしまうと、工事範囲や責任の所在が不明確になり、無保証や有償対応となるリスクがあります。必ず元請けである建築サポートを通じてのご連絡をお願いいたします。

アフターサービスおよび不具合対応に関する注意事項

本建築工事契約において、住宅の引渡し後に発生する可能性のある不具合およびアフター対応について、以下の注意事項を契約時に確認し、両者が合意するものとする。

■ 1.対応範囲に関する注意事項

-

アフター対応は、通常の住宅使用状態で発生した不具合が対象です。明らかに施主や第三者の操作ミス、故意・過失、誤使用による損傷については、対応対象外となります。

-

外部環境(例:台風・大雨・地震・落雷等)による損害、または経年変化・経年劣化による現象(例:木材の伸縮、クロスの隙間、外壁の色あせ等)は自然現象として対応外とします。

-

設備機器(給湯器・エアコン・換気扇・IHクッキングヒーターなど)は、各メーカー保証の範囲内での対応となります。保証書・説明書の保管をお願いいたします。

■ 2.点検・メンテナンスに関する注意事項

-

点検は**任意点検(例:1か月・6か月・1年)**の実施となります。点検日時は施工者と協議の上、日程を調整いたします。

-

定期点検では、住宅の状況確認と簡易チェックを行います。内部解体を伴う調査や高所作業などは別途費用を要する場合があります。

-

フィルター掃除・給排水管の定期清掃・防蟻(シロアリ)処理・外壁塗装などの維持管理は施主の責任にて定期的に実施してください。

■ 3.連絡・報告に関する注意事項

-

不具合が発生した場合は、速やかに施工者へ連絡してください。放置や自力修理により被害が拡大した場合、無償対応対象外となることがあります。

-

連絡時には、【不具合の内容・発生日時・写真(可能であれば)】をメール・LINE・電話等でご連絡ください。

-

原則として7営業日以内に現地確認・対応方針をご報告いたしますが、内容や時期(繁忙期・長期休業中等)により対応までにお時間をいただくことがあります。

■ 4.施工・補修に関する注意事項

-

補修内容によっては、補修痕が多少残る場合があります(クロスの貼り替え部分、床の補修跡など)。

-

原材料・建材の廃盤等により、全く同一の商品・部材での交換ができない場合があります。できる限り類似の仕様での対応となります。

-

再工事によって工期が発生する場合、その間の仮住まい・引っ越し費用等は基本的に施工者負担の対象外です。

■ 5.保証に関する注意事項

-

本住宅には、【住宅瑕疵担保責任保険】が付保されており、主要構造部および防水部分において10年間の保証がついています(詳細は保険契約書を参照)。

-

その他の部分(内装・建具・設備等)は、原則として1年間の保証期間を設けており、それ以降は有償対応となる場合があります。

-

保証期間終了後であっても、施主からの要望があれば有償メンテナンスや点検のご案内を実施します。

■ 6.その他の注意事項

-

アフター対応に関するルールや範囲は、今後法改正や資材状況、社会情勢等により変更される場合があります。

-

本契約に関して不明な点・疑義が生じた場合は、誠意をもって協議・解決するものとします。

-

万が一、著しい施工不良が確認され、協議での解決が困難な場合は、第三者機関(住宅紛争処理支援センター等)への相談・調停を行うことも視野に入れます。

【参考】新築住宅の不具合・アフター対応に関する裁判事例

■ 事例1:構造不備による損害賠償請求

東京地裁 平成22年(2010年)判決

-

概要: 施主が新築住宅を引き渡された後、数年で床の傾きや外壁の亀裂などの重大な不具合が発生。専門家の調査により、基礎工事および地盤処理の不備が原因と判明。

-

施主側の主張: 「構造耐力上主要な部分」に瑕疵があるとして、補修費用および精神的損害を含めた損害賠償を請求。

-

施工者側の反論: 保険期間(10年)内ではあるが、地盤は施主指定の土地であり、自社の責任ではないと主張。

-

判決: 施工者の瑕疵責任を認定し、損害賠償約600万円の支払いを命じた。

※裁判所は「設計施工一括請負であれば地盤調査・対策は施工者の義務」と判断。

■ 事例2:雨漏り対応の放置と信義則違反

大阪地裁 平成25年(2013年)判決

-

概要: 引き渡しから2年後、バルコニーからの雨漏りが複数回発生。施主が繰り返し修理を依頼したが、施工者が数ヶ月にわたり対応を怠った。

-

施主側の主張: 雨水侵入防止部分に該当し、10年保証対象であり、施工者の対応不履行によって生活に支障が出た。

-

施工者の主張: 「些細な漏水であり、保証対象とは言えない」と主張。

-

判決: 雨水侵入を防止する部分は10年間の瑕疵担保責任対象であり、施工者が適切に対応しなかった点について、信義則違反による慰謝料も含めて約80万円の支払いを命じた。

■ 事例3:内装の仕上がり不具合と補修対応の誠意欠如

名古屋地裁 令和元年(2019年)判決

-

概要: 引渡し後1ヶ月で壁クロスの大きな剥がれ、床の軋み、建具の建て付け不良などが次々と発生。施工者に相談したが「自然収縮」と説明し補修を拒否。

-

施主側の主張: 初期不良であり、1年以内の無償補修義務があると主張。

-

施工者の主張: 自然現象および経年変化と判断し、有償でしか対応できないと反論。

-

判決: 建築後すぐに生じた不具合は「施工誤差の可能性が高い」と認定し、補修工事と10万円の損害賠償を命じた。

■ 裁判事例から学べること(まとめ)

-

施工者は保証内容を明示し、記録を残すことが必須

→ 説明が曖昧だと信義則違反とされるリスクあり。 -

不具合の連絡には誠意ある対応を

→ 放置・遅延は損害賠償や慰謝料に発展する可能性あり。 -

自然劣化と施工ミスの線引きを事前に説明

→ 経年劣化と施工不良の認定は争点になりやすい。 -

写真・書面での記録を残す

→ アフター記録が裁判時に重要な証拠となる。

« 建築サポートの建築事業案内:創業50年法人設立20年です。 | 「手の届く価格でデザイン住宅」🏡 Casa NEST(カサ・ネスト)都市型スモール »

予算不足の方はコチラ▼▼

妥協なき家づくりを目指し

大奮闘中のあなたへ送る?

無料メルマガ

【家づくり成功の秘訣】

注文住宅を建てたい方に

間取りと適正見積を提供

最高品質の家を

安く建てたい方へ

人気の記事

大手ハウスメーカートップ10と建築サポートのトップ10との徹底的な会社比較 46件のビュー

大手ハウスメーカートップ10と建築サポートのトップ10との徹底的な会社比較 46件のビュー 半額住宅販売システム【150万円】大手ハウスメーカー競争しても勝てる家づくり 28件のビュー

半額住宅販売システム【150万円】大手ハウスメーカー競争しても勝てる家づくり 28件のビュー 集客できていない工務店のための 【集客システム35万円】商品説明ページ 24件のビュー

集客できていない工務店のための 【集客システム35万円】商品説明ページ 24件のビュー 建築サポートと住友林業の仕様書・見積書【35坪/2階建て/4LDK】徹底比較 23件のビュー

建築サポートと住友林業の仕様書・見積書【35坪/2階建て/4LDK】徹底比較 23件のビュー 広告費1億円保証モデル(工務店専用) 失敗しようがない広告経営を、150万円で 15件のビュー

広告費1億円保証モデル(工務店専用) 失敗しようがない広告経営を、150万円で 15件のビュー 建築サポートと積水ハウスの仕様書と見積書【45坪/2階建て/4LDK】徹底比較 11件のビュー

建築サポートと積水ハウスの仕様書と見積書【45坪/2階建て/4LDK】徹底比較 11件のビュー 広告費1億円を回せる工務店経営システム 年間1億円、広告に使える体質をつくる 10件のビュー

広告費1億円を回せる工務店経営システム 年間1億円、広告に使える体質をつくる 10件のビュー